Wenn der Klimawandel zur Klimakrise wird

Was der Welt droht, wenn wir die Klimaziele verfehlen

Mit der Erderhitzung steigt die Wahrscheinlichkeit für Extremwetter. Die Klimakrise gefährdet die Existenz der gesamten Menschheit, ihre Gesundheit, ihre Sicherheit und ihre Ernährung.

Wie eine Dunstglocke legen sich die Klimagase um die Erde. Dem Glasdach eines Treibhauses ähnlich, lassen sie kurzwelliges Sonnenlicht durch, reflektieren die langwellige Wärmestrahlung aber zurück zur Erde; die Wärme wird gefangen; der Planet erhitzt sich.

Kohlendioxid (CO2) ist so ein Klimagas. Ozon (O3), Methan (CH4), Fluorkohlenwasserstoffe (FKWs) und Lachgas (N20) ebenfalls. Sogar Wasserdampf hat diese Eigenschaften. Die meisten Klimagase kommen auch natürlich in der Erdatmosphäre vor. Doch seit der Industrialisierung hat ihre Konzentration massiv zugenommen.

Der Treibhauseffekt muss in zwei Kategorien unterteilt werden: in den natürlichen Treibhauseffekt und in den anthropogenen, also den vom Menschen verursachten Klimawandel. Der natürliche Treibhauseffekt – die uns vor der Auskühlung schützende Atmosphäre – ist notwendig, damit auf der Erde überhaupt Leben existieren kann. Ohne ihn, so haben Wissenschaftler:innen errechnet, läge die durchschnittliche Temperatur auf der Erde bei minus 18 Grad Celsius, statt bei plus 15.

Doch seit der Industrialisierung, seitdem wir immer mehr Kohle, Holz und Öl für industrielle Prozesse, Elektrizität und Fortbewegung verbrennen, steigt auch die Konzentration der Treibhausgase kontinuierlich. Allen voran die Konzentration an Kohlendioxid, die sich in den letzten 250 Jahren von 280 ppm auf über 425 ppm (Dezember 2024) erhöht hat (ppm steht für parts per million, zu deutsch Teilchen pro eine Million Teilchen). Und im gleichen Maße steigt die Erderhitzung.

Klimakrise einfach erklärt

Was ist das Problem? Was die Lösung?

Die Klimakrise bedroht die gesamte Menschheit. Wenn die Erderwärmung über 1,5 Grad steigt, drohen katastrophale Folgen wie sintflutartige Regenfälle, Dürren, Überschwemmungen, schlimmste Stürme und der Verlust von Lebensräumen. Die Klimakrise kommt daher, dass die Konzentration sogenannter Treibhausgase seit der Industrialisierung stark zugenommen hat, besonders das von CO2 (Kohlendioxid). Wie das Dach eines Treibhauses reichern sie sich in der Lufthülle der Erde an. Das führt zu einer gefährlichen Erderhitzung.

CO2 entsteht, wenn kohlenstoffreiche Stoffe wie Holz, Erdöl, Erdgas oder Kohle verbrannt werden. Die Lösung aus der Klimakrise ist: weniger Treibhausgase ausgestoßen. Sprich: weniger fliegen und Auto fahren, mit Wärmepumpen statt mit Gas heizen und den Strom aus Wind- und Sonnenkraft gewinnen. Greenpeace fordert, den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 zu halbieren und bis 2050 auf Null zu senken. Das ist zu schaffen.

Mehr einfache Erklärungen in unserem Umwelt-Glossar.

Treibhauseffekt - was ist das?

2023/2024 lag die globale Durchschnittstemperatur erstmalig 12 Monate über der 1,5 Grad-Marke. Da das Wetter aber ein langfristiges und sehr komplexes System ist, muss das nicht heißen, dass das Pariser Klimaziel schon obsolet ist. Die Auswirkungen dieser Erderwärmung spüren wir heute schon: Extremwetter nehmen zu wie die heftigen Regenfälle 2024 in Süddeutschland, 2023 in Niedersachsen und 2021 im Ahrtal. Auch Dürreperioden, Hitzesommer oder zerstörerische Wirbelstürme werden immer Häufiger und heftiger. Jedes Jahr toppt das vorangegangen mit neuen Superlativen. Die Liste ist leider lang. Und jedes Zehntel Grad Erderhitzung mehr beutet, dass es schlimmer wird. Es ist wirklich aller höchste Eisenbahn, endlich was zu unternehmen.

Denn ein Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur bringt das Klimasystem, wie wir es bisher kennen, durcheinander. Es bedeutet eben nicht, dass Winter weniger kalt und Sommer etwas wärmer werden; es bedeutet, dass unglaubliche Energiemassen mehr im Wettersystem dieser Erde stecken. Und wenn sich diese gesteigerte Energie örtlich entlädt, kann das schon heute fünf Mal häufiger zu viel schlimmeren Wetterextremen führen, als ohne Erderhitzung.

Steigt die Temperatur weiterhin mit der aktuellen Geschwindigkeit, würde bis Ende des Jahrhunderts eine Zunahme von drei bis vier Grad erreicht werden. Wissenschaftler:innen weisen dringlich darauf hin, dass die Erderhitzung möglichst unter 2 Grad gehalten werden soll, bestenfalls unter den im Pariser Klimavertrag festgehaltenen 1,5 Grad. Warum diese Grenze? Sie haben errechnet, dass ab einer Erhitzung deutlich über 1,5 Grad Celsius hinaus Prozesse in Kraft treten, die den Klimawandel für uns unberechenbar machen.

„Kipppunkte“ nennen Wissenschaftler:innen diese Schwellen. Die Klimafolgen, die in ihrer Folge auftreten, sind nicht wieder rückgängig zu machen.

Klimawandel oder Klimakrise?

War in den letzten Jahrzehnten noch oft der Begriff "Klimawandel" verbreitet, sprechen mittlerweile die meisten Wissenschaftler und auch Greenpeace nur noch von der "Klimakrise". Denn die Auswirkungen sind einfach zu schlimm. Jedes Jahr sterben tausende Menschen an immer schlimmeren Extremwettern, die Klimakrise bedroht die Lebensgrundlage von Hunderttausenden - das hat mit einem freundlichen "Wandel" nichts mehr zu tun.

Kipppunkte des Klimas

Was sind einige solcher Kipppunkte, und was bewirken sie?

- Das vollständige Abschmelzen der Polkappen: Die glitzernd weißen Eismassen der Pole reflektiert Sonnenenergie ins All zurück. Schmilzt es, würden die darunter liegenden dunkleren Wasser- oder Landmassen die Sonnenenergie aufnehmen und speichern – die Welt würde sich mehr und schneller erwärmen.

- Das Auftauen der Permafrostböden: In ihnen sind große Mengen des extrem klimawirksamen Treibhausgases Methan gespeichert, das beim Auftauen entweicht und die Klimakrise weiter antreibt.

- Das Ausbleiben von Meeresströmungen wie dem Golfstrom: Schon heute zeigt sind, dass der vermehrte Eintrag von Süßwasser durch heftigere Regenfälle und durch das Abschmelzen der Gletscher und Pole sowie durch die wärmeren Meere zu einer massiven Destabilisierung der Atlantischen Umwälzströmung (Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC) führt, zu der auch der Golfstrom gehört. Bricht diese Meeresströmung unwiederbringlich zusammen, hat das für das Wettergeschehen in Europa und weltweit katastrophale Auswirkungen.

- Der Zusammenbruch des Jetstreams: Dieses Windband transportiert unsere Hoch- und Tiefdruckgebiete um die Welt. Schon heute gerät das Luftband aufgrund veränderter Temperaturunterschiede zwischen den Tropen und der Arktis ins Schlingern – mit schlimmen Folgen: Die Rekordhitze mit tödlichen Temperaturen um 50 Grad 2021 in Kanada und dem Norden der USA, die verheerenden Waldbrände in Kanada 2016, die Überschwemmungen in Deutschland 2024, 2021 und in Europa 2013 sowie die Hitzewelle in Russland 2010 ordnen Expert:innen beispielsweise dem Stottern des Jetstreams zu. Nicht auszudenken, was uns droht, wenn dieses Luftband gänzlich aus dem Lot gerät!

Warum es so wichtig ist, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen

Neben solch sprunghaften Verschlechterungen für das Klimasystem gibt es eine beängstigende Liste weiterer Auswirkungen, die eher kontinuierlich mit der Erderhitzung zunehmen. Ihre Folgen auf die Menschheit sind trotzdem nicht minder katastrophal. Dazu gehört zum Beispiel der Meeresspiegelanstieg oder das Ausbleiben der für die Landwirtschaft so wichtigen Regenfälle.

Durch das Schmelzen der Polkappen und durch die Ausdehnung des wärmer gewordenen Meerwassers steigt der Meeresspiegel. Satellitenmessungen haben gezeigt, dass der Anstieg im 20. Jahrhundert durchschnittlich 1,7 Millimeter pro Jahr betrug. In den vergangenen 20 Jahren war dieser Wert mit ca. 3,2 Millimeter pro Jahr fast doppelt so groß; laut UN-Weltklimarat könnten es 2100 bis zu einem Meter sein. Sturmfluten wirken sich durch den höheren Wasserpegel noch verheerender aus, Böden versalzen. Weltweit sind rund 200 Millionen Menschen in tief gelegenen Küstengebieten von dieser Entwicklung betroffen, 30 der 50 größten Städte liegen am Meer.

Auch die Landwirtschaft und somit die Sicherung der Welternährung wird massiv von der Klimakrise in Mitleidenschaft gezogen werden. Vor allem ausbleibende Niederschläge, aber auch Verwüstungen durch Stürme und Überflutungen werden noch mehr als bisher zu Ernteverlusten führen. Davon berichten schon heute Landwirt:innen aus Deutschland, vor allem aus Brandenburg. Aber insbesondere in Afrika oder Asien, wo schon heute die Landwirtschaft unter schwierigen Bedingungen betrieben wird, wird diese Veränderung zu existenziellen Nöten führen. Das zeigt etwa die Klimadürre mit Hungersnot 2021 in Madagaskar eindrücklich.

Können wir die Erderhitzung nicht stoppen, werden sich die Lebensbedingungen von Milliarden Menschen drastisch verschlechtern. Ganze Regionen werden von der Klimakrise so gebeutelt werden, dass eine Besiedlung durch den Menschen nicht mehr möglich sein wird. Eine Greenpeace-Studie von 2017 kommt zu dem Ergebnis, dass schon heute jährlich 21,5 Millionen Menschen auf der Flucht sind, weil ihre Heimat durch den Klimawandel keine ausreichenden Lebensbedingungen mehr bietet - das sind mehr als doppelt so viele, wie jedes Jahr durch Krieg und Gewalt in die Flucht getrieben werden. In den kommenden 30 Jahren ist mit rund 200 Millionen Geflüchteten zu rechnen.

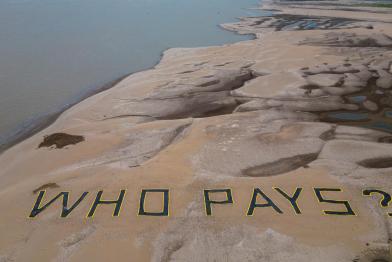

Der Klimawandel trifft die Länder besonders hart, die am wenigsten zur globalen Erwärmung beigetragen haben: die Entwicklungsländer. Die Hauptverursacher dagegen – die westlichen Industriestaaten – haben die finanziellen Mittel, sich weitgehend vor den Folgen der Krise zu schützen. Greenpeace fordert die Industrieländer darum auf, sich ihrer Verantwortung zu stellen und den Entwicklungsländern zu helfen. Mit ihrem Einfluss, mit Geld und mit Taten: durch ein geändertes Geflüchtetenrecht, durch geeignete Hilfsmaßnahmen in den betroffenen Ländern und durch eine drastische Senkung der Treibhausgasemissionen.

Klimaschutz jetzt

Noch kann die Menschheit handeln und die schlimmsten Auswirkungen der Klimakrise abwenden. Dazu muss der Ausstoß der Treibhausgase weltweit bis 2030 halbiert und bis 2050 auf Null gesenkt werden. Das ist zu schaffen, aber es braucht eine immense gesellschaftliche Kraftanstrengung: Die Energiegewinnung und der Verkehrssektor müssen auf erneuerbare Energien umgestellt, die Landwirtschaft ökologisiert und unser Konsumverhalten verändert werden.

Niemand sagt, dass das leicht wird. Aber die Corona-Krise hat gezeigt, zu welchen Kraftanstrengungen die Welt imstande ist, wenn Gefahr droht. Die Bedrohung durch die Klimakrise wird weit größer werden als jene durch die Pandemie. Umso dringender, dass die Staaten, dass wir alle jetzt handeln. Jeder Monat zählt. Noch haben wir wenige Jahre Zeit, das Ruder herumzureißen. Jeder Euro, der dabei in den Klimaschutz gesteckt wird, wird sich hundertfach auszahlen, weil er uns Klimafolgekosten spart. Denn wir sind die letzte Generation, die die Klimakrise noch aufhalten kann.

Häufig gestellte Fragen zur Klimakrise

Ist die Klimakrise noch aufzuhalten?

Nein, aufhalten können wir die Klimakrise nicht mehr. Doch die schlimmsten Folgen des Klimawandels können wir noch verhindern - wenn wir jetzt die Notbremse ziehen. Die weltweiten Treibhausgas-Emissionen müssen wir bis 2050 auf mindestens 80% im Vergleich zu 1990 radikal reduzieren, dann kommen wir mit einem blauen Auge davon.

Was ist das 1,5 Grad-Ziel?

Sollten die Temperaturen um mehr als 1,5 Grad Celsius ansteigen, befürchten Experten dramatische Schäden für die Ökosysteme und unumkehrbare Beeinträchtigungen des Klimasystems. Nur wenn wir es schaffen, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius zu begrenzen, können wir die schlimmsten Folgen der Klimakrise umgehen.

Wer sind die Hauptverursacher der Klimakrise?

Grund für die Erwärmung ist letztlich unsere Lebensweise in den Industriegesellschaften. Die Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle, Öl und Gas, die Abholzung von Wäldern und nicht zuletzt der steigende Fleischkonsum verursachen rasant zunehmende Treibhausgasemissionen.

Nehmen Wetterextreme und Extremwetter zu?

Ja! Wetterextreme und Extremwetter nehmen weltweit zu: Mit der Erderwärmung steigt die Verdunstung über den Ozeanen. Stärkere Tiefdruckgebiete bilden sich aus. Die Energie entlädt sich in immer heftigeren Hurrikanen, Orkanen und sintflutartigen Regenfällen. Auch ist nachgewiesen, dass außergewöhnliche Hitzeperioden, Dürrezeiten und extreme Kältewellen immer häufiger werden. Das Wetter wird immer extremer.

Was sind Kippelemente des Klimasystems?

Das arktische Meereis, der Amazonas Regenwald oder das El Niño–Phänomen sind sogenannte Kippelemente: sie sind besonders anfällig gegenüber dem Klimawandel. In diesen Regionen können in Folge der Klimaerwärmung sprunghafte und teilweise unumkehrbare Veränderungen angestoßen werden, die nicht langsam und linear wie in anderen Teilen der Erde verläuft, sondern schnell und mit katastrophalen Auswirkungen für unser Gesamtklima.