Atomkraft muss enden

Wir brauchen auch weltweit den Atomausstieg

Keine Energie ist gefährlicher und teurer als Atomkraft, ihr Beitrag zur weltweiten Stromgewinnung gering. Dennoch ist sie nicht totzukriegen. In Deutschland ist seit dem 15. April 2023 Schluss damit.

Es ist vollbracht: Deutschland ist frei von Atomstrom. Um Mitternacht des 15. April 2023 wurden - endlich - mit Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland die letzten drei laufenden Atomkraftwerke abgeschaltet. Damit endete eine Jahrzehnte dauernde Ära der zivilen Atomnutzung in Deutschland. Eine der führenden Industrienationen zeigt damit der Welt: Auch Wirtschaftsnationen können Atomausstieg.

Dabei hatten Befürworter der Atomkraft - allen voran die CSU unter Markus Söder und die FDP - bis zur letzten Sekunde für einen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke gestritten. Mit falschen und haarsträubenden Argumenten, windigen Anklagen und völlig irrationalen Forderungen. Wegen der durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Energiekrise war das ursprünglich geplante Abschaltdatum vom 31.Dezember 2022 sogar noch einmal um dreieinhalb Monate verschoben worden. Viel Risiko für wenig Nutzen: Dieser Streckbetrieb leistete weder für die Energieversorgung noch für den Strompreis einen nennenswerten Beitrag, wie eine Greenpeace-Studie zeigt. Doch nun ist Atomkraft in Deutschland zum Glück endgültig Geschichte.

Auch weltweit ist der Anteil an Atomstrom gering – 2021 lag er bei gerade einmal zehn Prozent. Doch auch wenn es in einigen europäischen Ländern Bestrebungen in Richtung weiterer Atomausstiege gibt – weltweit ist kein Ende der Atomkraft absehbar.Leider. Denn für Strom aus Atomspaltung zahlt die Menschheit einen hohen Preis. Wie die beiden schlimmsten Atomkatastrophen der Geschichte in Tschornobyl und Fukushima eindrücklich beweisen.

Der Atomausstieg in Deutschland zum Beispiel kam nur durch die gesellschaftlichen Schockwellen dieser beiden Atomkatastrophen zustande. 1986 geriet im ukrainischen Tschornobyl im dortigen Atomkraftwerk die Kettenreaktion außer Kontrolle, bis der Reaktor in die Luft flog, der Kern schmolz und Brände noch tagelang hoch radioaktive Partikel in die Umwelt schleuderten. Damals schwenkte in Deutschland die SPD um und forderte fortan ein Ende dieser gefährlichen Technologie. Und als sie im Jahr 1998 zusammen mit den Grünen an die Macht kamen, verhandelten sie mit der Atomindustrie den ersten Fahrplan für den Atomausstieg.

Atomausstieg in Deutschland

Doch Energiekonzerne, die Unionsparteien und die FDP versuchten, über Laufzeitverlängerungen den Atomausstieg immer weiter nach hinten zu schieben. Erst das kollektive Entsetzen, als sogar im hoch technologisierten Japan im März 2011 das Atomkraftwerk Fukushima Daiichi explodierte, brachte der deutschen Atomkraft wirklich ihr Ende.

Ein von einem Erdbeben ausgelöster Tsunami überflutete damals das Gelände des dortigen Atomkraftwerks, so dass die Kühlung ausfiel. Vier Reaktorblöcke explodierten an mehreren Tagen hintereinander zwischen dem 12. und dem 15. März. Wobei die Welt noch Glück im Unglück hatte: In Block 4, dem letzten, der in die Luft flog, lagerten besonders viele heiße Brennelemente in kaum geschützten Abklingbecken. Über Tage war nicht klar, ob wenigstens dort die Kühlung aufrechterhalten werden kann. Wäre das Abklingbecken trockengefallen und in Brand geraten, wäre noch wesentlich mehr Radioaktivität freigesetzt worden. Dann hätte wahrscheinlich der ganze Großraum Tokio mit 50 Million Einwohnern evakuiert werden müssen.

Beide Atomkatastrophen führten zu großflächiger radioaktiver Verseuchung und unvorstellbarem menschlichen Leid. Sie prägten eine neue Kategorie an Störfällen, den sogenannten Super-GAU. Etwas, was schlimmer war, als alles vorher vermutete: die Steigerung des GAUs, des „größten anzunehmenden Unfalls“.

Der Widerstand gegen Atomkraft ist so alt wie die Technologie selbst. Schon in den 70er Jahren gab es in Deutschland Massenproteste, der Widerstand wurde schnell größer. 1985/86 wehrten sich Hunderttausende gegen eine Wiederaufbereitungsanlage (WAA) in Wackersdorf. Und das erfolgreich. Doch nach den Atomkatastrophen in Tschornobyl und Fukushima verstärkten sich die Massenproteste und Großdemonstrationen gegen Atomkraft derart, dass selbst die ehemals Atom-freundliche Bundeskanzlerin Angela Merkel Atomkraft für nicht länger haltbar erachtete. So verkündete sie kurz nach dem Unfall in Fukushima das Aus für die Atomkraft in Deutschland und schaltete direkt erste AKWs ab - nur wenige Monate nachdem sie vorher den Atomausstieg gekippt und einer Laufzeitverlängerung zugestimmt hatte.

Atomkraft rettet das Klima nicht - auch nicht in China und Russland

Soweit der Stand in Deutschland. Auch der Blick rund um die Erde zeigt: Weltweit werden meist jedes Jahr mehr Atomkraftwerke außer Betrieb genommen als neue zugebaut. Österreich und Italien sind schon vor Jahrzehnten aus der Nutzung der Atomenergie ausgestiegen. Belgien – ein Land mit einstmals immerhin über 50 Prozent Atomstrom – hat seinen Atomausstieg für 2035 angekündigt. Und selbst Frankreich, das Atomstrom-Land schlechthin, hat Pläne, bis 2035 nur noch 50 statt bisher 80 Prozent seines Stroms durch Kernspaltung gewinnen zu wollen. Dass Atomkraft eine Renaissance erfahren würde, ist also reine Mär. Doch das Ende dieser Hochrisikotechnologie wird leider trotzdem nicht von selbst kommen.

Russland und China betreiben zum Beispiel weiterhin den Neubau von Atomkraftwerken. Auch die USA und andere Nationen wollen nicht auf diese Form der Energiegewinnung verzichten. Aber mit Klimaschutz, wie oft behauptet, hat das wenig zu tun. Der Mehrwert der Atomkraft liegt ganz woanders: Die Technologie hat viele Querverbindungen zur militärischen Nutzung; Atomkraftwerke zu besitzen hat strategische Bedeutung.

Zwar ist es richtig, dass bei der Energiegewinnung durch die Spaltung von Atomen kein Kohlendioxid freigesetzt wird. Selbst wenn man die Klimagase, die bei Bau und Betrieb von Atomkraftwerken anfallen mit einberechnet, ist Atomstrom sicher eine klimagasarme Energiegewinnung. Aber Atomkraft ist viel zu teuer, viel zu gefährlich und letztlich viel zu unbedeutend, um einen Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise leisten zu können.

Die Errichtung des Atomkraftwerkes Hinkley Point C in Großbritannien wird beispielsweise auf rund 27 Milliarden Euro geschätzt. Für das gleiche Geld ließe sich die vierfache Menge an Strom aus Wind oder Solarkraft zur Verfügung stellen. Selbst das Gesamtpaket “gesicherte erneuerbare Kraftwerksleistung” – also steuerbare Energieinstallationen von Solar und Wind mit Elektrolyseuren und Gaskraftwerken im Verbund, was wichtig ist für die Versorgungssicherheit – ist zusammengenommen günstiger als neue Atomkraftprojekte.

Und die Gefahren der Atomkraft sind dabei noch gar nicht eingepreist. Denn bei der Spaltung von Atomkernen fallen hochgefährliche radioaktive Spaltprodukte an. Die sind schon im störungsfreien Betrieb ein enormes Problem – bis jetzt gibt es weltweit kein Endlager, in dem dieser gefährlichste Müll der Menschheit sicher gelagert werden könnte. Dabei strahlen die Hinterlassenschaften der Atomkraft abertausende von Jahren. Ein Problem, dessen Größe und Tragweite der Mensch bis heute nicht befriedigend lösen kann. Und angesichts der Größe und Dauer des Problems vielleicht auch nie wirklich lösen wird.

Auch die Transporte hochradioaktiver Abfälle stellen immer wieder ein Sicherheitsrisiko für die Bevölkerung dar. Über Jahrzehnte haben die Castortransporte einschließlich all ihrer Gefahren Deutschland belastet, die Proteste dagegen die Gesellschaft tief gespalten.

Wie gefährlich dieses strahlende Inventar ist, zeigt sich, wenn es bei Unfällen wie in Tschornobyl oder Fukushima in die Umwelt gelangt. In beiden Fällen mussten zigtausende Menschen evakuiert werden, viele sind an den Langzeitfolgen gestorben. Die radioaktive Verseuchung hat ganze Landstriche für Jahrhunderte unbewohnbar gemacht. Die volkswirtschaftlichen Schäden sind unglaublich und belaufen sich auf hunderte Milliarden Euro. Versicherungsprofis haben den Schaden einer großen Atomkatastrophe mit bis zu sechs Billionen Euro beziffert. Risikoadäquate Haftpflichtprämien wären absolut unbezahlbar; ein derart abgesicherter Atomstrom würde bis zu 67 Euro pro Kilowattstunde kosten.

Dabei sind Tschornobyl und Fukushima nur die Spitze des Eisberges. Die Liste mit Unfällen, die zum Glück gerade noch nicht so dramatische Auswirkungen hatte, ist lang. 2001 kam es im deutschen AKW Brunsbüttel zu einer schweren Wasserstoffexplosion direkt am Reaktordruckbehälter, der aber zum Glück kaum beschädigt wurde. Und 2006 kam es im schwedischen AKW Forsmark zu einem Kurzschluss, bei dem der Reaktor für eine Weile nicht mehr steuerbar war.

Fakt: Atomenergie blockiert die Energiewende

Oft hört man, Atomenergie helfe beim Kampf gegen die Klimakrise. Das ist falsch. Die Zeit drängt, wir befinden uns mitten in der Klimakrise. Atomkraft braucht viel mehr Zeit und viel mehr Geld um genauso viel Energie wie EE-Anlagen zu liefern, blockiert so gleichzeitig Investitionsmittel, die zum Lösen der Klimakrise beitragen könnten.

Die militärische Bedeutung von Atomkraft

Rentabel ist Atomkraft also nicht, gefährlich für Mensch und Volkswirtschaft obendrein. Warum vor allem die beiden Großmächte Russland und China, aber auch Länder wie Frankreich, England, Iran oder Indien trotzdem weiter an Atomkraft festhalten? Das liegt vor allem an der militärischen und strategischen Bedeutung von Atomkraftwerken. Ursprünglich wurden Atomreaktoren erfunden, um Plutonium für Atomwaffen zu bekommen. Heute wird der Bombenstoff eher aus speziellen Reaktoren als aus Kraftwerken zur Stromgewinnung entnommen, aber der Zusammenhang AKW – Bombenstoff Plutonium besteht bis heute.

Auch das Know-how der Technik, Fachkräfte, Zulieferfirmen, der Besitz der Fabriken und vieles mehr ist von strategischer Bedeutung. Zivile und militärische Nutzung greifen dabei Hand in Hand. So wurde zum Beispiel in Großbritannien die Infrastruktur, die für den Neubau des Atomkraftwerkes Hinkley Point C benötigt und darüber finanziert wurde, auch zur Erneuerung von atomgetriebenen U-Booten genutzt. Und genauso wie atomare U-Boot-Antriebe, atomare Raketenantriebe oder neuartige hyperschallschnelle Atombomben sind auch Atomkraftwerke immer noch und immer wieder eine Demonstration von technischer Potenz und Überlegenheit:

Russland und China zum Beispiel bauen an kleinen schwimmfähigen Atomkraftwerken, die in entlegenen Regionen zum Einsatz kommen sollen. Russland hat den Prototyp auf der Akademik Lomonossow 2019 nach Sibirien zum Einsatz bringen lassen. Auch China plant schwimmende Atomkraftwerke, die an abgelegenen Inseln im südchinesischen Meer zum Einsatz kommen sollen.

Aus solchen Gründen wird es leider nicht so schnell zum weltweiten Atomausstieg kommen, wie wünschenswert wäre. Fakt bleibt aber: Atomkraft ist keine Lösung für die Klimakrise, sondern schafft weit mehr zusätzliche Probleme, als sie irgendwo lösen könnte. Seit seiner Gründung 1971 hat Greenpeace sich immer wieder gegen Atomwaffen und Atomkraft engagiert. Und solange Atomkraftwerke und Atombomben noch keine Geschichte sind, wird dieses Engagement nicht enden.

Häufig gestellte Fragen zum Atomausstieg

Wann wurde der Atomausstieg beschlossen?

Erste Schritte zum Atomausstieg wurden im Jahr 2002 durch die damals bestehende Koalition aus SPD und Grüne beschlossen. Sie vereinbarte mit den Kraftwerksbetreibern, dass noch eine bestimmte Menge Strom erzeugt werden darf, bevor die Reaktoren abgeschaltet werden müssen. Ein konkretes Auslaufdatum wurde dabei nicht festgelegt.

Der endgültige Ausstieg aus der Kernenergie wurde im Sommer 2011 von der damaligen Regierung bestehend aus CDU/CSU und FDP beschlossen. Grund war die Reaktorkatastrophe in Fukushima. Dabei wurde beschlossen, dass am 31. Dezember 2022 die letzten drei Atomkraftwerke vom Netz gehen sollten.

Aufgrund der durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Energiekrise ordnete Bundeskanzler Olaf Scholz im Herbst 2022 den sogenannten Streckbetrieb an, mit dem die letzten drei AKW mit technisch bedingter immer weiter abnehmender Leistung weiter betrieben werden durften. Am 15. April 2023 gingen die letzten deutschen AKW vom Netz, der Atomausstieg ist seitdem vollzogen und Deutschland ist atomstromfrei.

Wann ist der Atomausstieg abgeschlossen?

Am Samstag, 15. April 2023 wurden um Mitternacht die letzten in Deutschland laufenden Atomkraftwerke (Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland) abgeschaltet. Damit ist Deutschland von nun an ohne Atomstrom. Der Atomausstieg ist vollzogen.

Im September 2022 wurde vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs und der damit verbundenen Energiekrise entschieden, den Ausstieg statt wie geplant am 31. Dezember 2022 bis Mitte April 2023 zu verzögern. Verantwortlich für diese Entscheidung war die amtierende Regierungskoalition bestehend aus SPD, Grüne und FDP.

Warum wurde der Atomausstieg beschlossen?

Seit Jahrzehnten weisen Wissenschaftler:innen und Atomkraftgegner:innen auf die Gefahren durch die Kernkraft hin. Neben dem Risiko eines Reaktorunfalls ist vollkommen ungeklärt, was mit dem Atommüll passieren soll, ein Endlager für diesen gefährlichsten Müll der Menschheit gibt es bis heute nicht. Für eine Million Jahre muss ein Endlager für hochradioaktiven Atommüll absolut sicher sein.

Diese Risiken und Probleme sind der Politik bekannt, jedoch wirkt die Atomlobby seit Jahrzehnten auf sie ein, um wirkliche Veränderungen zu verhindern. Nach dem Nuklear-Unfall in Fukushima im Jahr 2011 waren das Ausmaß der Katastrophe und der öffentliche Druck so groß, dass die schwarz/gelbe Bundesregierung zum Umdenken sowie zu einem Kurswechsel bereit war und den Ausstieg aus der Kernenergie beschloss.

Welche Folgen hat eine Atomkatastrophe?

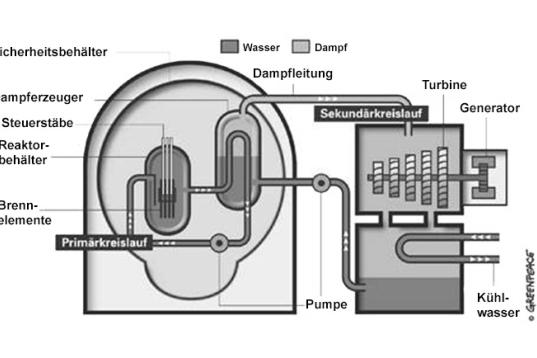

Zu einer Atomkatastrophe kommt es, wenn die nukleare Kettenreaktion außer Kontrolle gerät, sei das aus menschlichem Versagen, wegen technischer Defekte oder wegen eines Ausfalls der Kühlungssysteme zum Beispiel aufgrund einer Naturkatastrophe. Dabei erhitzt sich der Reaktor beständig weiter und kann schlussendlich explodieren. Da die Hitzeentwicklung so groß ist, dass die Atombrennstoffe durch die Schutzhüllen aus Stahl und Beton schmelzen, wird dieser Vorgang auch als Kernschmelze bezeichnet.

Solch ein Szenario nennt man Super-GAU, das Wort GAU kommt von “Größter Anzunehmender Unfall''.

Als Folgen daraus wird hohe radioaktive Strahlung freigesetzt, die alles Leben in der direkten Umgebung verstrahlt und tötet. Strahlende Partikel werden aus der Anlage herausgeschleudert und mit dem Wind und dem Regen zum Teil hunderte von Kilometern weit verfrachtet. Flüsse, Wälder, Wiesen, Städte und Dörfer werden kontaminiert. Pflanzen und Tiere nehmen die strahlenden Partikel auf. Die Gefahr zu erkranken ist hoch, nicht kontaminierter Nahrung anzubauen wird unmöglich, das betroffene Gebiet wird unbewohnbar.

Welche Folgen hat der Atomausstieg?

Das Deutschland jetzt frei von Atomstrom ist, bringt viele Vorteile: Sicherheit, keinen weiteren Atommüll und es macht den Strommarkt und die Netze frei für sauberen Strom aus erneuerbaren Energien: Sobald ein Atomkraftwerk nicht mehr in Betrieb ist, ist das Risiko einer Atomkatastrophe, wie sie sich in Hiroshima und Fukushima ereignete, nicht mehr vorhanden. Außerdem entsteht dann kein neuer Atommüll mehr. Die durch den Ausstieg freigewordenen finanziellen und personellen Kapazitäten können dazu genutzt werden, erneuerbare Energien auszubauen und neue nachhaltige Möglichkeiten der Energiegewinnung zu entwickeln.

Deutschland ist diesen Schritt am 15. April 2023 gegangen. Andere Länder werden hoffentlich bald folgen.

Was hat der Streckbetrieb gebracht?

Unter Streckbetrieb versteht man die Laufzeitverlängerung der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland um wenige Monate. Aus Angst vor der durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Energiekrise ließ man die AKWs vorsichtshalber bis April laufen. Dem Klima oder dem Strompreis hat das quasi nichts gebracht, wie eine Greenpeace-Studie zeigt.

Was ist der Zusammenhang zwischen einem Atomkraftwerk und einer Atombombe?

Sowohl Atombomben als auch Atomkraftwerke beruhen auf dem gleichen Prinzip: Sie nutzen beide die Energie, die beim Spalten von Atomen freigesetzt wird. Atomwaffen werden im militärischen Bereich als Abschreckungs- und Massenvernichtungswaffen eingesetzt. Atomkraftwerke hingegen finden Anwendung im zivilen Bereich und dienen der Stromerzeugung.

Ursprünglich wurden Atomreaktoren erfunden, um Plutonium für Atomwaffen zu erhalten. Heute wird der Bombenstoff allerdings eher in speziellen Reaktoren denn in Kraftwerken zur Stromherstellung erzeugt. Trotzdem gehen zivile und militärische Nutzung oft Hand in Hand, wie viele Beispiele zeigen. Dabei geht es auch um Know-how, Fachkräfte und zuliefernde Fabriken – all das hat auch eine strategische Bedeutung.

Auch in ihrer Zerstörungskraft sind sich beide Technologien ähnlich: Kommt es tatsächlich zu einem Super-GAU wie in Tschornobyl oder Fukushima, ist die radioaktive Verseuchung der Umwelt mit dem durch den Abwurf einer Atombombe durchaus vergleichbar.

Aus diesem Grund fordert Greenpeace nicht nur den Ausstieg aus der Atomkraft in Deutschland und weltweit, sondern auch die Abrüstung aller Atomwaffen auf dieser Erde. Die Risiken, die mit dieser Technologie einhergehen, sind zu hoch – die möglichen Folgen zu katastrophal.