Scheinlösung CCS

CO2-Abscheidung kann CO2-Reduktion nicht ersetzen

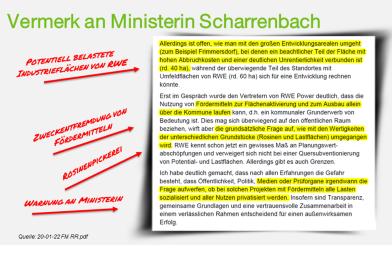

Nun leider doch: Die Bundesregierung beschließt, CO2 im Meer zu versenken. Doch CCS ist keine Lösung – aktuelle Studien beleuchten die Risiken der CO2-Verpressung und bewerten den Gesetzentwurf.

- Ein Artikel von Ortrun Sadik & Michael Weiland

- mitwirkende Expert:innen Karsten Smid & Sophia van Vügt

- Überblick

Weil es Deutschland nicht gelingt, wirksam CO2 einzusparen, wird immer wieder die Scheinlösung CCS aus dem Hut gezaubert. Die Abkürzung steht für Carbon Capture and Storage – die Verpressung und unterirdische Lagerung von CO2. Dabei soll das Gas unter anderem auf den Boden der Nordsee verbracht werden. Nach dem Bruch der Ampelkoalition hat die abgewählte Bundesregierung die dazu notwendige Novelle des Kohlenstoffspeicher- und Transportgesetzes (KSpTG) nicht mehr beschlossen.

Das besorgt nun das schwarz-rote Regierungsbündnis: Das Bundeskabinett beschloss am 6. August 2025, das klimaschädliche und riskante Vorhaben zuzulassen, am 6. November hat der Bundestag der dazu notwendigen Änderung des Kohlenstoffspeichergesetzes zugestimmt. Die letzte Hürde für CCS räumte der Bundestag Ende Januar 2026 aus: Mit den Änderungen des London-Protokolls und des Hohe-See-Einbringungsgesetzes darf das verpresste Kohlenstoffdioxid exportiert und im Meer endgelagert werden.

Das offizielle Ziel des aktuellen Gesetzesvorhabens ist die CO2-Endlagerung in der deutschen Nordsee. Weitere Öffnungsklauseln und die begrenzten Endlagerpotentiale in der Nordsee könnten jedoch die CO2-Verpressung an Land ermöglichen, quasi durch die Hintertür. Damit würde die Gefährdung von Trinkwasserreservoiren bewusst in Kauf genommen, wie Greenpeace in einer eingereichten Stellungnahme kritisiert. CCS ist keine Alternative zur Reduzierung von CO2.

"Hier wird eine milliardenteure Risikotechnologie gegen alle vernünftigen Einwände durchgeboxt, damit die Gasindustrie ihr Geschäftsmodell nicht ändern muss. Die Kohlenstoffspeicherung ähnelt dem gefährlichen Hype um Abnehmspritzen: Sie nimmt sich nicht der Ursachen des Problems an, nur seiner Auswirkungen. Der Weg zur Klimaneutralität gelingt nur über hundert Prozent erneuerbare Energien."

Offener Brief

Anzahl Seiten: 2

Dateigröße: 304.59 KB

HerunterladenGeologische Risiken von CCS

© Jonas Wresch / Greenpeace

Projektion auf Helgoland, 4.11.2024

Eine neue Studie des Geochemikers Dr. Ralf Krupp im Auftrag von Greenpeace warnt vor den überzogenen Erwartungen an die CO2-Verpressung in der Nordsee. Die Analyse zeigt: Die dort geplanten CO2-Endlager verfügen bei Weitem nicht über das Speichervolumen, das Politik und Industrie dort vermuten. Es bestehen erhebliche Sicherheitsrisiken bei den geologische Barrieren, zudem wird die Geschwindigkeit, mit der Kohlenstoffdioxid unter den Meeresboden verbracht werden kann, stark überschätzt, wie sich an den wenigen Praxisbeispielen weltweit ablesen lässt.

Kritisch wird die Rolle des Forschungsverbunds Geostor bewertet, der für die Bundesregierung die Speicherkapazitäten in der Nordsee bewerten soll und diese deutlich zu hoch schätzt. Ein Beispiel ist das sogenannte Henni-Salzkissen, das sich laut Studie als ungeeignet für die dauerhafte Lagerung von CO2 erweist. Die Studie zeigt klar: Die langfristige Sicherheit und Wirksamkeit von CCS ist weder technisch noch geologisch ausreichend belegt.

Irrweg CCS

Besonders problematisch ist, dass solche Technologien den Blick auf die wahren Ziele verstellen: Die Emissionen in Industrieländern wie Deutschland müssen schnell gesenkt werden, indem die Energiewende massiv beschleunigt und konsequent Energie gespart wird. Bereits im Februar 2024 stellte das Bundeswirtschaftsministerium seine Carbon-Management-Strategie vor, die darauf zielt, die deutschen Treibhausgasemissionen so weit wie möglich zu reduzieren. Als eine der Maßnahmen wird die Verpressung von Kohlendioxid in tiefen Gesteinsschichten angeführt - ein Irrweg, wie Greenpeace in einer ausführlichen Stellungnahme darlegt.

CCS

Was ist Carbon Capture and Storage?

Die Abkürzung CCS steht für Carbon Capture and Storage, auf deutsch etwa Kohlenstoffabscheidung und -speicherung. Gemeint ist, dass bei industriellen Prozessen und bei der Energieerzeugung anfallendes CO2 abgefangen wird, um es danach endzulagern.

In der Regel wird das CO2 nach der Abscheidung an der Quelle (z.B. in Kohlekraftwerken oder Zementfabriken) über Pipelines oder Schiffe zu Endlagerstätten transportiert. Dort soll es in tiefen geologischen Formationen, wie ausgebeuteten Ölfeldern oder tiefen Salzwasseraquiferen, dauerhaft gespeichert werden.

Dabei ist CCS teuer und energieintensiv. Die Technologie erfordert massive Investitionen, die auf dem Weg zur Klimaneutralität stattdessen in erneuerbare Energien und Energieeffizienz fließen müssen.

CCS ist eine kostspielige Scheinlösung

Die am 6. November 2024 veröffentlichte Studie „CCS in Deutschland“ rechnet vor, dass Maßnahmen zur Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoffdioxid bis 2045 allein in Deutschland Kosten von bis zu 81,5 Milliarden Euro verursachen könnten, ohne dabei nennenswerte Fortschritte beim Klimaschutz oder eine breite Anwendungsreife zu erreichen. Laut der Analyse dient CCS vor allem dazu, den Ausstieg der stromerzeugenden Industrie aus fossilen Energien hinauszuzögern.

Die Studie kritisiert vier zentrale Punkte der Carbon-Management-Strategie der Bundesregierung. Erstens fehle eine klare Definition für unvermeidbare Restemissionen. Zweitens soll CCS auch dort Anwendung finden, wo Emissionen technisch vermeidbar sind, statt Emissionsvermeidung oberste Priorität einzuräumen. Drittens kritisieren die Verfasser, dass die erheblichen Kosten und entgangenen Chancen, die durch den Einsatz von CCS entstehen, nicht ausreichend berücksichtigt werden, weil CCS als alternativlos dargestellt wird. Die Technik müsse sorgfältig gegen alternative Klimaschutzstrategien wie erneuerbare Energien, Effizienz- und Suffizienzmaßnahmen abgewogen werden. So drohen Milliarden an öffentlichen Geldern verschwendet zu werden. Schließlich wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, Schnellschüsse und überstürzte Investitionen in die CCS-Infrastruktur zu vermeiden.

Die Unsicherheiten bezüglich der technologischen Reife, insbesondere bei der langfristigen CO2-Speicherung, sowie der Aufbau der nötigen Infrastruktur und deren mangelnde öffentliche Akzeptanz, erhöhen die wirtschaftlichen Risiken erheblich.

„Die Risiken der CCS-Technologie werden unterschätzt. Wir warnen vor massiven Fehlinvestitionen. Jeder für CCS zu viel ausgegebene Euro fehlt für Klimaschutzlösungen an anderer Stelle.“

Stellungnahme zum KSpG

Anzahl Seiten: 8

Dateigröße: 294.47 KB

Herunterladen

CCS inDeutschland

Anzahl Seiten: 50

Dateigröße: 1.46 MB

HerunterladenAnti-CCS-Protest in Hamburg

Natürliche CO2-Senken nachhaltiger als technische Lösungen

Ein Greenpeace-Hintergrundpapier betont die Rolle natürlicher Kohlenstoffsenken beim Klimaschutz. Geschützte, naturnahe Wälder, Moore und Seegraswiesen sind nachweislich sicherer und nachhaltiger als technische Methoden zur CO2-Entnahme. Statt den Fokus der Klimapolitik auf riskante, teure Technologien wie CCS zu lenken, sollte die Bundesregierung die Renaturierung von Ökosystemen priorisieren, um sowohl Klima- als auch Biodiversitätskrisen zu bekämpfen, so eine der Schlussfolgerungen des Papiers. Damit die Potenziale ausreichen, müssen allerdings alle vermeidbaren Emissionen reduziert werden Dadurch würden auch unsichere CO2-Deponien hinfällig. Gegen die folgenreichen Endlagerpläne von Politik und Wirtschaft demonstrierten Aktivist:innen von Greenpeace am 23. Oktober vor der weltgrößten Messe für Kohlenstoffabscheidung und -speicherung in Hamburg. Im Foyer der Messehalle bliesen sie eine überdimensionale CO2-Wolke auf, Kletternde spannten über dem Eingang ein Banner mit der Aufschrift "CO2 vermeiden statt verstecken".

Ein aktueller Greenpeace-Report fasst die Risiken und Schwächen der Technologie zusammen. Verfasst hat ihn Dr. Steffen Bukold vom Forschungsbüro EnergyComment. Er kommt zum Schluss: Kohlendioxid abzuscheiden und im Boden zu verpressen, kann der deutschen Wirtschaft nicht zur Klimaneutralität verhelfen.

Wir entlarven die hartnäckigsten Mythen, die bei der Diskussion um die Kohlenstoffspeicherung immer wieder in Umlauf gebracht werden.

Mythen und Fakten zu CCS

Mythos 1: CCS ist sicher

Carbon Capture and Storage ist keine Wunderwaffe im Kampf gegen den Klimawandel, sondern eine unzureichende erprobte Risikotechnologie. Bei dem Prozess wird das Klimagas CO2 unter hohem Druck in den Untergrund verpresst. Dabei können nicht nur kleine Erdbeben entstehen, sondern auch Risse, durch die sich das CO2 seinen Weg Richtung Oberfläche bahnen kann.

Wie diese Endlager tief unter der Nordsee exakt aussehen, lässt sich im Vorfeld kaum mit Sicherheit bestimmen: Jedes zusätzliche Bohrloch zur Erkundung des Untergrunds erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das letztlich dort gelagerte CO2 auf diesem Wege wieder an die Oberfläche gelangt. Das Verpressen von CO2 in den tiefen Untergrund kommt darum einem geologischen Blindflug gleich. Dass derart große Mengen CO2 wie vorgesehen im Untergrund deponiert werden können, ist bisher überhaupt nicht nachgewiesen. Das Potenzial zum Scheitern ist groß, die Folgen unabsehbar: Durch CO2-Leckagen am Meeresboden kann Kohlensäure entstehen, deren Austritt zur Wasserversauerung führt – mit tödlichen Folgen für Korallen und Mikroorganismen.

Mythos 2: CCS ist erprobt

Das vermeintliche Vorzeigeprojekt Sleipner in Norwegen ist keineswegs eine Erfolgsgeschichte: Rund 260 Kilometer westlich der norwegischen Küste wird seit 1996 auf einer Plattform im Gasfeld Sleipner CO2 abgetrennt und in porösem Sandstein unter der Nordsee verpresst. Das Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) hat Sleipner untersucht und kommt in einem vergangenes Jahr veröffentlichten Bericht zu ernüchternden Schlüssen.

Das einzige, was sich mit Sleipner eindeutig belegen ließe: Das verpresste CO2 wandert an unerwartete Orte und verhält sich auf überraschende Weise – auch Jahre nach scheinbar normalen Betriebsbedingungen; daran ändern gründliche Untersuchungen im Vorfeld und lückenlose Überwachung nichts. So diffundiert CO2 im Sleipner-Feld etwa in eine neunte Schicht, die den Forschenden bislang unbekannt war.

Das Fazit der Untersuchung: Sleipner und das ähnlich gelagerte Projekt Snøhvit sind keine erfolgreichen Modelle für CCS, die nachgeahmt und ausgeweitet werden sollten. Sie stellen vielmehr die langfristige technische und finanzielle Tragfähigkeit des Konzeptes in Frage.

Mythos 3: CCS ist einsatzbereit

Die schnelle Verfügbarkeit von CCS bis 2030 ist ein Irrglaube: Der Aufbau der benötigten Infrastruktur würde mindestens 15 Jahre dauern. Die Planungen, der Bau von Abscheideanlagen, Pipelinenetz zur CO2-Entsorgung und Endlagerstättenauswahl können vor 2030 nicht abgeschlossen sein. CO2 wird bis dahin weiter in die Atmosphäre entweichen. Emissionsvermeidung und innovative Lösungsansätze sind schneller umsetzbar.

Mythos 4: CCS ist wirtschaftlich

Um das CO2 zu den potenziellen Lagerstätten unter dem Meer zu transportieren, müssten gigantische CO2-Pipelines zum Transport des Klimakillers gebaut werden. Durch den aufwändigen Transport und die Verpressung auf Plattformen im Meer würden außerdem die ohnehin schon horrenden Kosten der CCS-Technologie noch weiter in die Höhe getrieben.

Mit Milliardensummen aus Steuergeldern soll also ein europaweites Geschäftsmodell für die Gas- und Schwerindustrie subventioniert werden, das umso profitabler wäre, je mehr CO2 entsteht. Ob die Industrie selbst CO2-Abscheideeinrichtungen an ihren Fabriken, ein mehrere tausend Kilometer langes CO2-Entsorgungsnetz quer durch Deutschland sowie große unterirdische CO2-Endlager aus Eigenmitteln finanzieren wird, ist höchst umstritten.

Alternativen zur CO2-Abscheidung, die das Klimagas gar nicht erst entstehen lassen, sind deutlich kostengünstiger und zukunftsfähiger - CCS hält Geschäftsmodelle von gestern künstlich im Rennen, während die Zukunftsmusik ganz woanders spielt.

Mythos 5: CCS ist alternativlos

Weder in der Stahl- oder Chemieindustrie noch im Bausektor mangelt es an CO2-freien Prozessen. Die Wärme- und Dampferzeugung in der chemischen Industrie kann mit Power-to-Heat auf erneuerbare Energien umgestellt werden. (Power-to-Heat-Prozesse wandeln Ökostrom, etwa aus Solar- oder Windkraftanlagen, in Wärme um – wie bei einem Wasserkocher.) Stahl kann unendlich oft recycelt oder unter Einsatz von grünem Wasserstoff CO2-neutral hergestellt werden. Bei Zement werden alternative Bindemittel erprobt, außerdem werden derzeit Recyclingmethoden entwickelt, die den Weg zu klimaneutralem Beton freimachen. Beton kann außerdem in vielen Fällen durch alternative Baustoffe wie Holz ersetzt werden.

Die Pläne, künftig fast die Hälfte der heutigen Industrieemissionen zu verpressen, gaukelt Teilen der Industrie ein „Weiter so“ vor, das es nicht mehr gibt. Eine klimaneutrale „Grüne Produktion“ der Zukunft setzt auf innovative Verfahren und neue Materialien, nicht auf nachgeschaltete Maßnahmen, die ganz am Ende des Produktionsprozesses ansetzen. Natürliche CO2-Speicher, die durch die Wiedervernässung von Mooren oder das Anlegen von Seegraswiesen entstehen, können Kohlenstoffdioxid zudem dauerhaft aus der Atmosphäre entziehen.

Mythos 6: CCS ist DIE Lösung im Kampf gegen die Klimakrise

Schon vor fünfzehn Jahren versuchte die Industrie, CCS als Lösung zu präsentieren - damals federführend die Kohle-Lobby. Das Kraftwerk Moorburg wurde explizit als “CCS-ready” angepriesen. Diese Fähigkeit kam allerdings nie zum Tragen: Im Juli 2021 wurde das Kohlekraftwerk abgeschaltet, der vorgezogene deutsche Kohleausstieg hat diesbezüglich Tatsachen geschaffen. Was vermeintlich nicht ohne CSS ging, war dann doch möglich: nämlich die CO2-Reduktion durch Ausbau und Förderung erneuerbarer Energien.

Selbst wenn CCS sein volles angekündigtes Potenzial ausschöpft, wird es laut Weltklimarat (IPCC) nur einen Bruchteil der weltweiten CO2-Minderung ausmachen können. Besonders fatal: kein einziges CCS-Projekt hat jemals die angestrebte CO2-Abscheidungsrate erreicht.

Auch der Weltklimarat IPCC hat sich keineswegs für CCS im Kampf gegen die Klimakrise ausgesprochen, auch wenn er oftmals dahingehend missinterpretiert wird. Tatsächlich hält der IPCC Carbon Direct Removal (CDR) für unvermeidbar um Netto-Null-Emissionen zu erreichen, was ein weitaus umfassenderer Ansatz ist: Dabei werden neben technischen auch naturbasierte Verfahren bewertet, die CO2 aus der Atmosphäre entziehen können. Hier geht es um tatsächliche Negativ-Emissionen, ganz im Gegensatz zu CCS, das dazu keinerlei Beitrag liefern kann.

Mythos 7: CCS ist gesellschaftlich akzeptiert

CCS ist keine willkommene Zukunftstechnologie, sondern ein Konzept aus der Mottenkiste, das in Deutschland aus guten Gründen bislang nicht erlaubt war - durch die Novelle des Kohlenstoffspeichergesetzes soll das nun anders werden. Doch selbst nach der Überarbeitung des Gesetzestextes bliebe CCS an Land nach wie vor weitgehend verboten. Bei Verpressung an Land und Speicherung im Boden besteht die Gefahr, dass Trinkwasserreservoirs versalzen - CCS ist eben alles andere als harmlos. Aufgrund der fehlenden Akzeptanz für die Kohlenstoffspeicherung an Land planen Energie- und Schwerindustrie, ihr CO2 unter dem Meeresboden zu verpressen. Dabei wäre ein Vetorecht der Bundesländer ausgeschlossen – die für die Verpressung angedachten Gebiete liegen außerhalb der 12-Meilen-Zone, so dass die Entscheidungshoheit beim Bund liegt. Unter der Nordsee liegen die Probleme anders, aber auch dort ist der Prozess mit Gefahren verbunden (siehe Mythos 1).

Umweltverbände und Bürger:inneninitiativen betonen außerdem die Ungerechtigkeit, dass Gaskonzerne nach einigen Jahrzehnten aus der Haftung entlassen werden. Die hohen Klima- und Umweltrisiken der CO2-Deponien werden auf die Allgemeinheit abgewälzt. Ähnlich wie im Fall der hochproblematischen Atommüll-Endlager bürden CO2- Endlager zudem zukünftigen Generationen unzumutbare Ewigkeitslasten auf.

CCS-Alternative: CO2 vermeiden statt verpressen

Trotz neuer Argumentation bleibt es bei der alten Grundkritik: Die Endlagerung von CO2 ist keine Lösung für das Klimaproblem, sondern dient als Ausrede, um die CO2-Reduktion weiter in die Zukunft zu verschieben. Dabei ist die Technik deutlich teurer als der Ausbau erneuerbarer Energien oder von CO2-Einsparungen. Die Klimakrise kann nur aufgehalten werden, wenn wir weniger fossile Energieträger verbrennen. Statt Kohlendioxid zu verpressen, müssen Kohle, Öl und Gas unter der Erde bleiben.

Und wenn wir dann tatsächlich die industriellen Treibhausgasemissionen auf ein Minimum reduziert haben, sind für die restlichen Emissionen naturbasierte Lösungen wie der Schutz von Mooren und Wäldern weitaus effizientere Lösungen als die gefährlichen Tech-Fixes wie CCS und unterirdische CO2-Deponien.

Breites Umweltbündnis warnt vor CO2-Verpressung

Anlässlich der Veröffentlichung der Klimaschutzstrategie der Bundesregierung warnte ein breites Bündnis von Umweltverbänden und Bürgerinitiativen eindringlich vor den Gefahren der Verpressung von Kohlendioxid (Carbon Capture and Storage, CCS). Sie kritisieren:

"CCS ist eine Scheinlösung, die den Ausstieg aus fossilen Energieträgern verhindert, die Energiewende blockiert und den Umbau zu einer ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft gefährdet. CCS ist ein gefährlicher Irrweg im Kampf gegen die Klimakrise, eine Risikotechnologie, die weder sicher noch effizient und schon gar nicht nachhaltig ist. Bei der Speicherung von CO2 im Untergrund kann die Dauerhaftigkeit des verpressten CO2 nicht garantiert werden. Es entstehen neue systemische Risiken, die letztlich als Ewigkeitslasten zu Lasten nachfolgender Generationen gehen."

Am 13.11.2024 veröffentlichte ein breites Aktionsbündnis mit mehr als 70 Unterzeichnenden einen Offenen Brief an Bundestag und Bundesrat, die Novelle des Kohlenstoffspeichergesetzes in der vorliegenden Form nicht zu beschließen. Mit der Gesetzesänderung würden die Weichen dafür gestellt, mit Milliarden Steuergeldern den Ausstieg aus fossilen Energien zu verschleppen oder sogar zu verhindern. In dem Interview „Klimapolitischer Ausblick“ geben Greenpeace-Expertinnen Sarah Zitterbarth und Sophia van Vügt einen Ausblick auf die Klimapolitik der nächsten Bundesregierung.

CCS: Breites Umweltbündnis warnt vor gefährlichem Irrweg

Anzahl Seiten: 2

Dateigröße: 344.67 KB

Herunterladen

Aktionsbündnis: Offener Brief gegen CCS

Anzahl Seiten: 5

Dateigröße: 133.03 KB

Herunterladen

Report: Irrweg CCS

Anzahl Seiten: 38

Dateigröße: 3.22 MB

Herunterladen

Broschüre: Scheinlösung CCS

Anzahl Seiten: 8

Dateigröße: 558.57 KB

Herunterladen

Studie: Geologische Risiken der CO2-Verpressung in der Nordsee

Anzahl Seiten: 103

Dateigröße: 5.03 MB

Herunterladen

Greenpeace-Stellungnahme zu Kohlendioxid-Speichergesetz und CMS

Dateigröße: 328.08 KB

Herunterladen