Fukushima Reaktorkatastrophe

Die mehrfache Katastrophe in Japan

Der 11. März 2011 versetzte Japan in einen Ausnahmezustand, der bis heute anhält. Die dreifache Katastrophe von Erdbeben, Tsunami-Flutwelle und Super-GAU traf das Land bis ins Mark.

- Ein Artikel von Hannah Lüdert und Markus Atzl

- Überblick

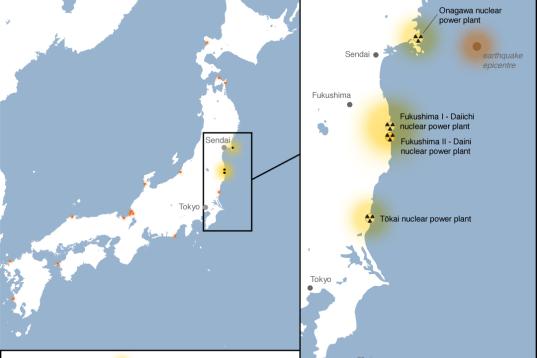

Als einer der schlimmsten Schicksalstage Japans ging der 11. März 2011 in die Geschichte ein. Eine Dreifach-Katastrophe suchte das hochtechnisierte Industrieland heim: Ein Erdbeben in bisher nie dagewesener Stärke von 9.0, ein gewaltiger Tsunami und – dadurch ausgelöst – ein atomarer Unfall im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi mit fatalen Folgen.

Die bis zu 15 Meter hohe Tsunami-Welle überspülte einen 1000 Meter breiten Landstrich an der Ostküste der japanischen Hauptinsel Honshu. Das Wasser brach auch über das AKW mit seinen sechs Atomreaktoren herein – der Beginn einer nuklearen Katastrophe.

Große Teile der japanischen Landesfläche wurde rund um Fukushima Daiichi kontaminiert. Mehr als 22.000 Menschen verloren durch Erdbeben und Tsunami ihr Leben, hunderttausende mussten aufgrund der radioaktiven Verseuchung evakuiert werden. Die gesundheitlichen Folgen wiegen schwer: Viele weitere leiden unter Traumata, bei Kindern treten zudem vermehrt Schilddrüsenerkrankungen auf. Im Oktober 2015 bestätigte das japanische Gesundheitsministerium offiziell den ersten Leukämiefall eines Arbeiters in der havarierten Atomanlage, der in direktem Zusammenhang mit dem Unglück steht. Unter den sozialen Folgen der Katastrophe leiden besonders Frauen und Kinder.

Japans GAU- der Unfallablauf

Die Wucht der Tsunami-Welle ließ die Kühlung der Atomreaktoren im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi ausfallen. Die Brennelemente im Reaktor erhitzten sich zunehmend, es kam zu Wasserstoffexplosionen. In den Blöcken 1,2 und 3 kam es zu Kernschmelzen. Schließlich kam es in den drei Reaktoren zu Explosionen; große Mengen radioaktiver Strahlung traten aus. Mindestens 60.000 Menschen mussten ihre Häuser sofort verlassen.

Der Atomkraftwerk-Betreiber, die Tokyo Electric Power Company (TEPCO), hat in den vergangenen Jahren hunderttausende Arbeiter:innen eingesetzt, um die Lage in Fukushima unter Kontrolle zu bringen und die Region von der radioaktiven Kontamination zu säubern.

Aufräumarbeiten erfolglos

Die Aufräumarbeiten hatten nur mäßigen Erfolg. Auf angeblich dekontaminierten Feldern fand Greenpeace immer wieder Werte von mehr als zehn Millisievert pro Jahr, ein Zehnfaches des international zulässigen Grenzwertes. Zum Vergleich: Fünf Jahre nach der Katastrophe von Tschernobyl, die sich im April 1986 ereignete, lagen die Werte im Umkreis von 30 Kilometern bei nur fünf Millisievert – und dieses Gebiet ist bis heute gesperrt.

Ein weiteres Problem ist die unzureichende Haftung der Atomindustrie. Eine Greenpeace-Studie zeigt, dass die juristische Verantwortung für Atomkatastrophen nur teilweise den Verursachern zugeschrieben wird. Selbst wenn es Hinweise darauf gibt, dass ein Kernkraftwerk oder Bauteile fehlerhaft waren, haften nur die Kraftwerkbetreiber und nicht auch die Hersteller der Bauelemente. Nur selten sind die Betreiberkonzerne allein dazu in der Lage, die entstandenen Kosten zu übernehmen. Nach dem Unfall in Fukushima wurde das verantwortliche Unternehmen TEPCO von der japanischen Regierung verstaatlicht. Die finanziellen Schäden wurden damit auf die Allgemeinheit abgewälzt.

© Greenpeace

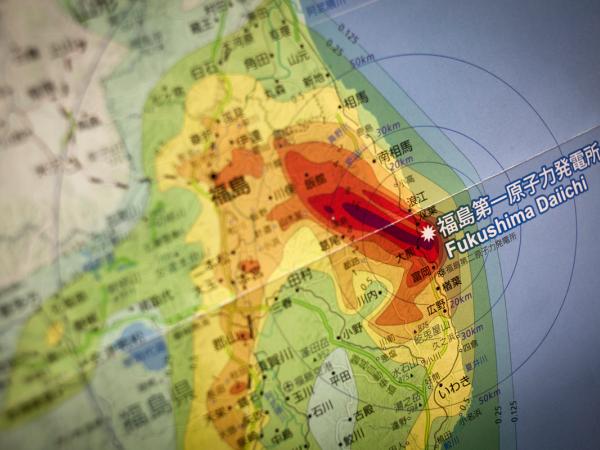

Karte der am 11. März beschädigten Atomkraftwerke in Japan.

Greenpeace misst Strahlung in Fukushima

Gleich nach dem Unfall fuhren im April 2011 erstmals Greenpeace-Expert:innen nach Fukushima, um die radioaktive Belastung der Häuser, Straßen, Dörfer, Wälder,Wiesen und Lebensmittel zu messen. Auf dieser Karte finden sich die genauen Orte und Ergebnisse der Probennahmen. Zahlreiche Messungen außerhalb der 20-Kilometer-Evakuierungszone zeigten, dass die Strahlung an vielen Hotspots eine ernsthafte Bedrohung der Gesundheit darstellt. Das Greenpeace-Team fand nahe Tsushima, 30 Kilometer von der Atomruine entfernt, Strahlung bis zu 47 Mikrosievert pro Stunde. Bei solchen Werten ist die erlaubte maximale Jahresdosis in weniger als 24 Stunden erreicht. Die Behörden hatten von 32,7 Mikrosievert pro Stunde gesprochen. Greenpeace forderte, die Zone auf 30 Kilometer auszuweiten, doch erst Wochen später reagierte die japanische Regierung auf die Warnungen. Viele Bewohner:innen der Region Fukushima fühlten sich von der Regierung und von TEPCO hinters Licht geführt.

Greenpeace schickte im Mai 2011 außerdem ein Team aus Expert:innen mit dem Greenpeace-Schiff Rainbow Warrior in die Gewässer vor der Küste Fukushimas. Die Meeresalgen waren teils so hoch verstrahlt, dass eine Messung vor Ort nicht möglich war. Unabhängige Labore in Frankreich und Belgien bestätigten, dass die Verstrahlung der Algen teils mehr als 50-fach über den erlaubten Grenzwerten lag. Algen sind in der japanischen Küche ein Grundnahrungsmittel. Auch die meisten Proben von Fisch und Meeresfrüchten waren über die in Japan erlaubten Höchstwerte hinaus belastet.

Meer vor Kernkraftwerk Fukushima belastet

Im Februar 2016, fünf Jahre nach dem Atomunglück, untersuchte ein Greenpeace-Team drei Wochen lang mit Hilfe eines Unterwasser-Roboters (Remotely Operated Vehicle ROV) die radioaktive Belastung der Flüsse und des Meeresbodens vor der Küste Fukushimas. Das ROV ist mit einem hochsensiblen Gammastrahlenspektrometer und einem Probeentnahmegerät ausgestattet.

Das Ergebnis: Der Meeresboden vor Fukushima wies eine Strahlenbelastung von 52 bis 120 Becquerel pro Kilogramm auf – vor dem Atomunglück waren es nur 0,25. Die Strahlung im Meereswasser ist weitgehend verdünnt, doch ist ungewiss, was die erhöhte Strahlung für das Ökosystem bedeutet, radioaktive Teilchen können sich etwa in Meerestieren anreichern. Auch die Flüsse wiesen in erhöhter Dosis radioaktives Cäsium-137 auf, welches noch jahrzehntelang in den Pazifik gespült wird.

Inzwischen reist Greenpeace fast jährlich in die betroffene Region, um die radioaktive Verseuchung zu dokumentieren. Für die Menschen vor Ort ist das sehr wichtig. Viele schätzen die unabhängigen Messungen von Greenpeace, denn sie trauen den Zahlen ihrer Regierung nicht. Vor allem der Druck, in die verstrahlten Gebiete zurückkehren zu müssen, macht den Menschen Angst. Zu Recht, wie die Greenpeace-Messungen beweisen. Jedes Jahr finden die Messteams wieder radioaktive Hotspots. Sicher ist die Gegend um Fukushima noch lange nicht.

Fukushima ein Jahrzehnt später

Auch über 10 Jahre nach dem Atomunfall im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi hat Japan mit den Folgen zu kämpfen. Vergangene Versuche, die Region von der Verstrahlung zu säubern, scheiterten oder erzielten nicht die gewünschten Ergebnisse. Im Laufe der Zeit konnten nur 15 Prozent des Gebietes dekontaminiert werden, die dadurch entstandenen Kosten lagen im Jahr 2021 bei etwa 240 Milliarden Euro.

Wird ein Dorf dekontaminiert, tragen Arbeiter:innen, dort, wo es möglich ist, eine fünf Zentimeter dicke Erdschicht ab und verstauen sie in Plastiksäcken. Wird keine weitere Strahlung mehr gemessen, gilt ein Dorf als gesäubert und die Bewohner:innen sollen zurückkehren.

Da es unmöglich ist, die verstrahlten Wälder, Landschaften, Berge und Flüsse auch wirklich zu säubern, sind auch die Dekontaminierungen der Städte und Dörfer nicht von Dauer. Immer wieder weht der Wind, verstrahlte Partikel aus der umgebenden Natur in die bereits gesäuberten Gebiete und macht die bisher vorgenommenen Reinigungsmaßnahmen zunichte.

Atommüll überall

Das abgetragene Material belastet die Anwohner:innen aber weiterhin, denn sie lagern als mehreren Millionen Tonnen Atommüll quasi “am Wegesrand”. Bereits im Jahr 2017 waren es 8,4 Millionen Kubikmeter – diese Menge könnte das Baseballstadion Tokyo Dome bis zu 23-mal füllen und es werden täglich mehr. Aufbewahrt werden sie in Plastiksäcken an mehr als 140.000 Standorten in der Region – diese befinden sich oftmals mitten in Wohngebieten oder am Straßenrand. Was dauerhaft mit ihnen passieren soll, ist bisher unklar.

Dem Vorhaben der Regierung, die Region innerhalb der nächsten 30 bis 40 Jahre zu säubern und wieder bewohnbar zu machen, liegt kein realistischer Plan zugrunde. Viel mehr ist es ein beständiger Kampf mit wenig Fortschritten.

Ausgetragen wird er von Arbeiterin:innen aus ärmsten Verhältnissen, die oftmals keine andere Möglichkeit haben, um Geld zu verdienen. Teilweise rekrutieren die zuständigen Unternehmen Obdachlose auf der Straße, ohne dass diese darüber informiert werden, wie gefährlich die Arbeit ist. Vor Ort sind die Arbeitsschutzmaßnahmen oft unzureichend und die Arbeiter:innen werden nicht über ihre Rechte aufgeklärt. Im Jahr 2018 kritisierte die UN-Kommission für Menschenrechte die japanische Regierung für ihren Umgang mit den Dekontaminierungsarbeiter:innen.

Auswirkungen bis heute: kontaminierte Dörfer, verseuchtes Meer

Doch die Verstrahlung gefährdet nicht nur das Leben der Menschen und Tiere auf der Landmasse des Inselstaates, sondern auch das der Wasserlebewesen im Pazifischen Ozean – dieser grenzt an die östliche Küstenregion Fukushimas.

Noch immer wird zur Temperaturabsenkung der Anlage tonnenweise Kühlwasser benötigt – dieses könnte unabsichtlich in den Pazifik fließen, wie eine Untersuchung von Greenpeace zeigt. Ein Konstruktionsfehler des beschädigten Atomkraftwerks führte außerdem dazu, dass seit der Katastrophe täglich rund 400 Tonnen Grundwasser in die Anlage gelangten und kontaminiert wurden. TEPCO versuchte dieses radioaktiv verseuchte Wasser zu reinigen, um es in den Pazifik zu leiten, doch der Vorgang schlug fehl.

2021 entschied das Unternehmen, einen Tunnel zu bauen, um das Wasser ab 2023 ohne vorherige Dekontaminierung ins Meer abfließen zu lassen. 2022 verabschiedete die Regierung das Vorhaben – die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) genehmigte es kurz danach. Über den Tunnel will TEPCO über Jahrzehnte kleine Mengen verseuchten Wassers zum Meeresboden leiten, nach dem Motto “verdünnt sich ja dann vor Ort”. Der Beginn der Freisetzung ist für das Frühjahr 2023 geplant, sie soll bis zu 30 Jahre dauern. Umweltschutzverbände, Nachbarstaaten und Fischereiindustrie protestierten gegen die Pläne.

Unmittelbar nach der Katastrophe im März 2011 ließ die Betreiberfirma des Kernkraftwerks Fukushima Daiichi bereits 1,4 Millionen Tonnen verseuchtes Kühlwasser in den Pazifik fließen. Im März desselben Jahres hatte der Wind den größten Teil der Strahlung aufs Meer hinausgeweht. Dieser Westwind war ein Segen – schützte er doch die Menschen an Land und vor allem in der Metropolregion Tokio vor noch größerer Verstrahlung. Die Küstenregion und das Meer jedoch wurden so radioaktiv belastet wie noch nie zuvor. Die Strömungen verteilten die Radioaktivität zwar im Pazifik, der Meeresboden wies dennoch eine erhöhte Strahlung auf. Auch danach floss immer wieder kontaminiertes Wasser ins Meer vor der Küste Fukushimas. Bis heute wäscht der Regen aus den umliegenden Bergen und Wäldern regelmäßig radioaktive Partikel in die Flüsse und schließlich in den Pazifik. Diese Verseuchung des Ozeans wird noch hunderte Jahre andauern.

Keine Sicherheit mit Atomkraft

Die Situation in Fukushima macht noch einmal deutlich, wie unkontrollierbar die Auswirkungen von atomaren Katastrophen, auch über die ursprünglich betroffene Region hinaus, sind. Insbesondere Wind, Regen, Flüsse und Meere können die Verseuchung noch tausende Kilometer weit tragen.

Mehrheit in Japan für erneuerbare Energien

Die Folgen des Super-GAUs sind noch lange nicht behoben. Daher ist es umso unverständlicher, dass die japanische Regierung seit dem Unglück im März 2011 insgesamt zehn Reaktoren wieder hochgefahren hat:

- 2015 Sendai 1 und 2

- 2016 Takahama 3 und 4 sowie Ikata 3

- 2018 Genaki 3 und 4 sowie Ōi 3 und 4

- 2021 Mihama 3

Nach dem Nuklearunfall hatte Japan zunächst alle Atomkraftwerke abgeschaltet; fast zwei Jahre kam das Land sehr gut ohne Kernkraft aus. Dennoch ignoriert die japanische Regierung die Risiken für Mensch und Umwelt und hält an ihrem Atomkurs fest. Das ist besonders bedenklich, da Japan zu einem der am meisten von Erdbeben bedrohten Ländern der Welt gehört und aktive Vulkane in der Region nicht ungewöhnlich sind.

Es gibt in der japanischen Bevölkerung auch Kritik an der bisherigen Atompolitik, weshalb die Inbetriebnahme vieler Reaktoren mit Protesten und Gerichtsverhandlungen einherging. Entsprechend befürwortet in Umfragen die Mehrheit der japanischen Bevölkerung einen Ausstieg aus der Atomkraft und den Ausbau erneuerbarer Energien. Dieser wäre aufgrund der geographischen Bedingungen in Japan problemlos möglich, da sie besonders gut für Wind- und Wasserkraft geeignet sind.

Greenpeace fordert von der japanischen Regierung – wie übrigens auch von Deutschland, Frankreich, Belgien und anderen Atomnationen – aus der Kernkraft auszusteigen und sich vom Einfluss der Atomlobby zu befreien. Die Katastrophe in Fukushima hat erneut klargemacht, dass sie nicht zu kontrollieren ist. Durch den Wiederbetrieb gefährdet Japans Regierung unzählige Menschenleben und weite Teile der Umwelt. Auch Japan braucht eine Energiewende!

Häufig gestellte Fragen zu Fukushima

Was genau passierte in Fukushima?

In der japanischen Region Fukushima ereignete sich am 11. März 2011 ein Erdbeben der Stärke 9.0, das führte zu einer Tsunami-Welle, die über das Atomkraftwerk Fukushima Daiichi hereinbrach. Durch die Wucht des Wassers fiel die Kühlung der Atomreaktoren aus, es folgte eine Kernschmelze. In den Reaktoren kam es zu Wasserstoffexplosionen, große Mengen radioaktiver Strahlung traten aus dem Reaktorgebäude aus und die Region um das AKW wurde in einem Radius von 30 km kontaminiert. Die Schäden waren immens.

Wie viele Menschen starben in Fukushima?

Durch Erdbeben und Tsunami starben am 11. März 2022 in Japan 22.000 Menschen. Aufgrund der radioaktiven Verseuchung nach der Atomkatastrophe in Fukushima mussten außerdem 470.000 Menschen evakuiert werden. Bei den Überlebenden des Unfalls besteht ein erhöhtes Risiko an Schilddrüsenkrebs zu erkranken, das trifft insbesondere auf Kinder zu. Auch tausende Dekontaminierungsarbeiter:innen in der Region haben regelmäßig entsprechende Beschwerden. Wie viele Menschen in Zukunft noch durch Fukushima zu Schaden kommen werden, ist bisher unklar.

Welche Folgen hatte die Atomkatastrophe in Fukushima?

Seit der Katastrophe ist die Region weiträumig kontaminiert, für wie lange ist unklar. Viele Dörfer und Städte mussten evakuiert werden, hunderttausende verloren ihre Heimat. Auch die umgebende Natur ist atomar verseucht: Felder, Wiesen und Wälder weisen weiterhin hohe Strahlungswerte auf. Der Anbau von sauberer Nahrung ist unmöglich und das Grundwasser ist zu großen Teilen nicht trinkbar. Auch nahe Küstengewässer sind betroffen – ihre Kontaminierung zerstört die Nahrungsketten diverser Meeresbewohner.

Kann man in Fukushima wieder leben?

Es ist nicht möglich, sich dauerhaft in einem Umkreis von 30 km um das zerstöre Atomkraftwerk aufzuhalten, ohne sich einem Strahlenrisiko auszusetzen. Obwohl die Regierung Dekontaminierungsarbeiten und Aufräumarbeiten in den Städten und Dörfern durchführt, sind diese nicht nachhaltig. Regen, Wind und Flüsse transportieren verstrahlte Elemente aus der Umgebung immer wieder zurück in die gesäuberten Gebiete und verseuchen sie erneut, die Sicherheit für die Menschen vor Ort ist nicht wirklich gegeben. Aus diesem Grund weigern sich die meisten Bewohner:innen zurückzukehren. Die japanische Regierung drängt sie dennoch dazu.

Kann ein Reaktorunfall wie in Fukushima auch in Europa stattfinden?

Ja. In Deutschland sind die Atomkraftwerke zwar abgeschaltet, die abgebrannten Brennelemente müssen aber immer noch gekühlt werden. Doch noch mehr als von den deutschen geht derzeit die Gefahr von anderen europäischen Kraftwerken aus. Viele unserer europäischen Nachbarn, insbesondere Frankreich, setzen weiterhin stark auf Kernenergie. Daher fordern wir nicht nur von der japanischen Regierung, sondern auch von den europäischen sofort aus ihr auszusteigen. Fukushima hat gezeigt, dass ein Weiterbetrieb zu gefährlich ist.

Mehr Informationen über Fukushima:

Fukushima Daiichi 2011-2021 (engl.)

Anzahl Seiten: 47

Dateigröße: 7.8 MB

Herunterladen