Fukushima: Acht Jahre nach der Atomkatastrophe

- Ein Artikel von Ortrun Sadik

- Nachricht

Die Region um das AKW Fukushima ist immer noch hoch verstrahlt, allen Säuberungsaktionen zum Trotz, so der aktuelle Greenpeace-Bericht. Im Fokus: das Leid der Aufräumarbeiter:innen.

Die Idee ist so absurd, wie sie klingt: Die Region um das 2011 havarierte Atomkraftwerk Fukushima ließe sich einfach so von der Strahlung befreien. Eine Gegend fast so groß wie Dänemark könnte dekontaminiert werden, indem man radioaktive Erde und Pflanzen in Müllsäcke steckt. Als ließe sich die radioaktive Strahlung nach der Explosion von drei Atomreaktoren einfach so aufräumen, einsammeln und wegwischen. Wie etwas verschüttete Milch, nur eben viel großflächiger und unsichtbar.

Eine fixe Idee, an der die japanische Regierung bis heute festhält, um Atomkraft wieder salonfähig zu machen, obwohl alle Messungen die Bemühungen mit Hohn strafen. Auch die diesjährigen Messergebnisse von Greenpeace zeigen wieder deutlich, dass es so nicht geht: Wer zwar die Straßen, Häuser und 20 Meter der Wiese daneben von verstrahlter Erde befreit, hat noch lange nicht die Radioaktivität aus den Wäldern und Hügeln ringsherum verbannt.

Das Leid der Kinder und Arbeiter:innen

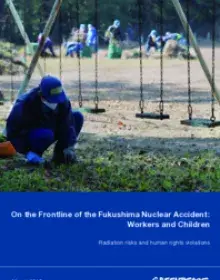

Nicht nur, dass diese sinnlose Idee umgerechnet geschätzte 240 Milliarden Euro verschlingt – sie geht vor allem auf Kosten von Menschen, die sich nicht wehren können. Das sind zum einen die Kinder, deren Eltern in die verstrahlte Region zurückkehren. Kinder leiden besonders unter der weiterhin zu hohen Strahlung in der Gegend. Denn erstens reagieren Organe im Wachstum empfindlicher auf Strahlung, als bereits ausgewachsene. Zweitens müssen Kinder mit dem, was die Strahlung in ihrem Körper anrichtet, noch viele Jahre mehr leben als Menschen, die bereits ihr halbes Leben hinter sich haben. Und drittens sind sie gefährdet, weil sie spielen – und dabei tatsächlich radioaktive Partikel aufnehmen, weil sie etwa einen verstrahlten Stein aufgehoben oder in einer verseuchten Pfütze geplanscht haben.

Die andere Menschengruppe, die besonders unter dem Dekontaminierungswahnsinn leidet, ist die der Arbeitenden im verstrahlten Gebiet. Offizielle Zahlen aus 2016 sprechen von 77.000 Personen, die seit dem Unfall mit der Beseitigung der Radioaktivität beschäftigt waren. Sie mögen auf den ersten Blick wehrhafter erscheinen als Kinder, sind es aber oft nicht. Denn diese Arbeiter:innen, die Japans Atomdesaster in Tüten packen sollen, werden mit zum Teil kriminellen Methoden unter den Verzweifeltsten und Hoffnungslosesten der japanischen Bevölkerung rekrutiert, so der Report. So gibt es immer wieder Berichte, dass in Städten sämtliche Obdachlose von der Straße gesammelt und nach Fukushima verbracht wurden. Auch wer seinen Job verliert und somit in Japan oft nur ein Schritt von der Obdachlosigkeit entfernt ist, wird gern von dubiosen Sub- und Sub-Sub-Unternehmen zu Dekontaminierungsarbeiten angeheuert.

Verbindung zur Yakuza vermutet

In mancher dieser Unternehmen sind die Arbeitsbedingungen verheerend. Zwar schreibt das japanische Gesetz Gesundheitskontrollen und Strahlenschutzmaßnahmen, faire Löhne und eine Überwachung der Strahlendosen vor. Aber die Wirklichkeit der Arbeiter:innen sieht oft ganz anders aus. Bei völlig unzureichender Bezahlung und – schlimmer noch – schlampigsten Strahlenschutzmaßnahmen arbeiten sie viele Stunden am Tag mit radioaktiver Materie, ohne über die Gefahren aufgeklärt worden zu seien. Die Arbeiter:innen sind oft in einem derartigen Abhängigkeitsverhältnis, dass sie sich nicht zu wehren trauen. Zumal etlichen Rekrutierungsfirmen Verbindungen zur Yakuza, der japanischen Mafia, nachgesagt werden.

Japan vor UN-Menschenrechtskommission zitiert

Die Lage der Dekontaminierungsarbeiter:innen und auch der nach Fukushima zurückkehrenden Kinder beschäftigt mittlerweile sogar die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen (UNHRC) in Genf. In beiden Fällen wurde die japanische Regierung vor die Kommission zitiert, musste Rede und Antwort stehen und soll nun Auflagen erfüllen. Doch anstatt den Wahnsinn einzustellen und die Idee der Dekontaminierung aufzugeben, will Japan das Programm sogar noch ausweiten. Bis 2023 sollen weitere, bisher hochgradig verstrahlte Gebiete zur Wiederansiedlung vorbereitet werden.

Und wofür das alles? Dafür, dass die Gebiete eigentlich weiterhin unbewohnbar bleiben. Das zeigen hunderte von Greenpeace- Messungen überall in der verstrahlten Zone. Ein Beispiel ist das Haus von Herrn Toru Anzai in der zur Wiederbesiedelung 2017 freigegeben Zone im Dorf Iitate. Über die Jahre bleibt die Strahlenbelastung zu hoch. Die von Japan angegebene zulässige Höchstdosis von 0,23 Mikrosievert pro Stunde wird auch dieses Jahr wieder an nahezu allen Messpunkten überschritten, oft um ein Vielfaches. An anderen Orten, etwa in Obori oder Namie-Stadt, findet das Greenpeace-Expertenteam sogar Hot-Spots, die 100-fach über der Höchstdosis liegen.

Kaum jemand kommt zurück

Auch das Haus von Frau Mizue Kanno weist keine Fortschritte in Punkto Strahlung auf. Dabei war es, eigentlich als Vorzeigeobjekt gedacht, drei Jahre lang besonders penibel gereinigt worden. Trotzdem übersteigen auch bei den diesjährigen Messungen die Strahlungswerte die zulässige Höchstdosis wieder um das fünf- bis 20-fache. Das Haus liegt in Shimo-Tsushima, einem kleinen Dorf nahe der Stadt Namie, 32 Kilometer westlich von Fukushima. Das Gebiet ist heute noch gesperrt, es gilt als „Difficult to Return Area“, eine Gegend, in die Menschen nur schwierig zurückkehren können. Nichtsdestotrotz soll das Dorf 2023 zur Wiederbesiedelung freigegeben werden.

Doch kaum jemand kommt zurück. Das ganze Wahnsinnsprojekt der Dekontaminierung ist quasi vergebene Liebesmühe. Nach Namie-Stadt, wo vor dem Atomdestaster 2011 über 21.000 Menschen lebten, sind beispielsweise bis Ende Januar 2019 gerade einmal 896 Menschen gezogen, das sind nur vier Prozent der einstigen Bevölkerung. Seit 2017 ist die Stadt zur Wiederbesiedelung freigegeben. Doch trotz aller finanziellen Anreize, mit denen Japans Regierung Menschen in die verstrahlten Gebiete locken will, scheuen die Menschen die Gesundheitsgefahr. Und das zu Recht, das belegen auch wieder einmal die diesjährigen Messergebnisse von Greenpeace.

Mehr erfahren: