Palmöl: Regenwaldzerstörung für Rohstoffe

Palmöl findet sich in etwa jedem zweiten Produkt im Supermarkt. Doch unser Ressourcenhunger vernichtet die letzten Regenwälder Südostasiens und bedroht Arten wie die Orang-Utans.

- Ein Artikel von Agneta Melzer & Hannah Lüdert, Gesche Jürgens,

- Hintergrund

Würde man in einem herkömmlichen Supermarkt auf jedes Produkt, das Palmöl enthält, einen Sticker mit einem Orang-Utan kleben, sähe der Laden aus wie Donald Trumps Kopf: Orange. Denn Palmöl findet sich inzwischen in etwa jedem zweiten Produkt im Supermarkt, von Nuss-Nougat-Cremes bis zu Kosmetikprodukten. Es ist billiger als jedes andere pflanzliche Öl und vielseitig einsetzbar und wird deshalb auch als “flüssiges Gold” bezeichnet. Doch damit sich die Industrie mit Hilfe des Öls eine goldene Nase verdienen kann, werden die letzten Regenwälder Südostasiens vernichtet, um Platz für Palmenplantagen zu schaffen. Und damit zerstören sie auch den Lebensraum der Orang-Utans, die mit uns Menschen 97 Prozent identische DNA teilen. Ein Überblick über die verheerenden Konsequenzen der Palmölproduktion.

Was ist Palmöl?

Das Produkt kommt von der Ölpalme. Die bis zu 30 Meter hohe Palme kommt ursprünglich aus Westafrika und wird heute in vielen tropischen Gebieten angebaut. Mit Fruchtständen von bis zu 50 Kilogramm ist sie sehr ertragreich. Pro Hektar Anbaufläche werden in Indonesien jährlich durchschnittlich 17 Tonnen Öl gewonnen.

Nach der Ernte werden die Früchte mechanisch gepresst. Raffinerien verarbeiten das orangefarbene Rohöl (Crude Palm Oil/ CPO) weiter, etwa zu einfach raffiniertem Palmöl oder Emulgatoren für Kosmetika und zu Tensiden für Waschmittel. Es wird aber auch in Lebensmitteln wie Süßigkeiten und Tiefkühlkost verwendet sowie in Kerzen und findet zudem in Blockheizkraftwerken Verwendung.

In Deutschland floss Palmöl vermischt mit fossilem Kraftstoff auf Erdölbasis im vergangenen Jahrzehnt vor allem in Dieseltanks. Seit Anfang 2023 wird die Verwendung von frischem Palmöl im Tank nicht mehr staatlich gefördert, eine gute Nachricht. Allerdings gibt es Haken: Zum einen etikettieren manche einfach frisches Palmöl zu altem Frittierfett um. Dies kann weiterhin auf die Treibhausminderungsquote für Kraftstoffe angerechnet werden. Hier gab es bereits Verdachtsfälle, die aber von der Bundesregierung bisher nicht aufgeklärt wurden. Zum anderen besteht die Gefahr, dass Palmöl im Tank dann von ebenfalls problematischen Ölen wie Sojaöl ersetzt wird.

Palmöl ist das weltweit bedeutendste Pflanzenöl, seine Produktion steigt kontinuierlich: Während im Erntejahr 2002/03 noch rund 27,76 Millionen Tonnen Palmöl hergestellt wurden, hat sich die Menge inzwischen fast verdreifacht. Im Produktionsjahr 2022/23 lag sie bei 79,16 Millionen Tonnen. Es ist so begehrt, da es lange haltbar und vielseitig einsetzbar ist und einen hohen Schmelzpunkt von 27 bis 42 Grad hat. Das unschlagbare Argument für die Industrie: Kein anderes Pflanzenöl ist billiger.

Neben Palmöl gibt es noch Palmkernöl, das aus den Kernen der Palmfrüchte produziert wird und ein Nebenprodukt ist. Es wird in Lebensmitteln, etwa in Schokolade, Chips und Margarine, verwendet und viele der Tenside in Wasch- und Reinigungsmitteln (z. B. Shampoo) basieren auf Palmkernöl.

Über die Hälfte des weltweit produzierten Palmöls stammte 2022/23 aus Indonesien mit gut 46,5 Millionen Tonnen, gefolgt von Malaysia mit fast 20 Millionen Tonnen. Die beiden Länder decken mehr als 80 Prozent der Weltproduktion ab. Der restliche Anteil des Palmfetts stammt unter anderem aus Thailand, Kolumbien, Ecuador, Guatemala, Nigeria und Papua-Neuguinea.

Häufige Fragen zu Palmöl

1. In welchen Produkten steckt Palmöl?

Weltweit ist die Lebensmittelindustrie der größte Abnehmer und Palmöl findet sich in fast jedem zweiten Produkt im Supermarkt. Das Pflanzenöl ist in einer Vielzahl von Lebensmitteln enthalten, von der Tütensuppe, über Eiscreme bis zum Keks und Schokoriegel. Erst seit 2014 muss es aufgrund einer verbesserten Kennzeichnungspflicht für Inhaltsstoffe in Lebensmitteln bei der Inhaltsangabe als Palmöl ausgewiesen sein. Dies gilt jedoch nicht für andere Produkte des täglichen Bedarfs, wie Waschmittel, Seifen, Kerzen und Kosmetik, die auch häufig Palmöl enthalten. In Kosmetika wird meist ein aus Palm- oder Palmkernöl gewonnener Stoff verwendet, wie z. B. Hydriertes Palmglycerid oder Sodium Palmate.

2. Ist Greenpeace gegen den Anbau von Palmöl?

Nein, die Ölpalme ist keine schlechte Pflanze. Im Gegenteil, sie hat sogar einen viel höheren Ölertrag pro Hektar als andere Ölpflanzen wie beispielsweise Raps oder Sojabohnen. Würde man Ölpalmen durch andere Ölpflanzen ersetzen, würden viel größere Flächen benötigt und das Problem nur in andere Länder und Kontinente verlagert. Wichtig ist, wo und wie die Ölpalmen angebaut werden, und dass dies sozial und ökologisch vertretbar geschieht.

3. Gibt es auch gutes Palmöl?

Natürlich lassen sich Ölpalmen auch ökologisch und sozial vertretbar anbauen und dafür gibt es in vielen Regionen Beispiele. Es gibt zudem auch Ölpalmen, die nach Bio-Kriterien angebaut werden.

Leider sind dies die Ausnahmen, denn der überwiegende Anbau erfolgt in riesigen Monokulturen. Zertifizierungssysteme für “nachhaltiges” Palmöl, wie durch den RSPO und ISPO, haben zu schwache Kriterien, gegen die Palmölkonzerne zudem immer wieder verstoßen. So landet immer noch Palmöl aus Regenwaldzerstörung in den Lieferketten.

4. Gibt es Alternativen zu den Lebensmitteln und Kosmetika, zu deren Herstellung Palmöl verwendet wird? Sollte man Palmöl-Produkte meiden?

Palmöl lässt sich prinzipiell für die Herstellung vieler Produkte ersetzen. Es gibt Margarine ohne Palmöl, Schokolade ohne Palmöl, Schokoaufstrich ohne Palmöl und so fort. Allerdings ist das pauschale Ausweichen auf andere Öle keine Lösung! Die Verlagerung auf z. B. Sojaöl, das zweitwichtigste Pflanzenöl weltweit, verschlimmert nur Probleme in anderen Ländern. Um genauso viel Öl aus Soja, Raps, oder Kokosnüssen zu gewinnen, würden noch größere Anbauflächen benötigt und noch mehr Wälder zerstört. Deshalb muss Palmöl ökologisch und sozial vertretbar angebaut und der Konsum allgemein verringert werden.

5. Was kann ich beim Kauf von Produkten mit Palmöl beachten?

5. Was kann ich beim Kauf von Produkten mit Palmöl beachten?

Für den Kauf von Lebensmitteln, die viel Palmfett enthalten können, wie Schokolade, Kekse, Schokocremes, Tiefkühlpizza und mehr, empfiehlt sich: bewusst genießen und am besten zu Produkten in Bio-Qualität und aus fairem Handel greifen. Besonders klimafreundlich und zudem gesund ist es, möglichst unverarbeitete, regionale und saisonale Produkte zu kaufen.

6. Ich lebe vegan. Ist das mit Palmöl ein Problem?

Palmöl an sich ist vegan. Aber weil die Produktion von Palmöl häufig immer noch auf Kosten von Regenwäldern geschieht, kann damit trotzdem Tierleid verbunden sein. Denn die Tiere, die auf die Regenwälder als Zuhause angewiesen sind, wie beispielsweise Orang-Utans, verlieren ihren Lebensraum. Daher empfiehlt sich auch bei pflanzlichen Lebensmitteln, möglichst unverarbeitete, regionale und saisonale Produkte zu kaufen.

7. Ist Palmöl als Biosprit CO2-neutral?

Nein. Palmöl als Biodiesel hat eindeutig eine negative Klimabilanz, vor allem weil für den Anbau von Palmöl immer noch. Regenwälder gerodet und Torfmoore trockengelegt werden, die CO2 speichern. Dies macht Biosprit mit Palmöl sogar klimaschädlicher als fossile Brennstoffe. Daher ist es eine gute Nachricht, dass in Deutschland die Beimischung von Palmöl nicht mehr gefördert wird.

Palmöl schadet Umwelt und Klima

Indonesien besteht aus mehr als 17.000 Inseln, Malaysia aus mehr als 800. Noch sind viele von ihnen mit tropischen Regenwäldern bedeckt. Tiger und Elefanten streifen durch das Dickicht und Orang-Utans hangeln sich von Baum zu Baum. Doch ihr Lebensraum wird bedrohlich kleiner. Die Holzindustrie frisst sich durch die Wälder, und die Agrarindustrie holzt riesige Flächen insbesondere zum Anbau von Ölpalmen - aber auch für den Anbau schnellwachsender Baumarten zur Zellstoffproduktion - ab.

Der Anbau von Ölpalmen geschieht immer noch auf Kosten von Umwelt und Menschen: Pestizide auf den Palmölplantagen belasten die Böden und gefährden Menschen, die ihnen ausgesetzt sind, die Abholzung und Brandrodung tropischer Regenwälder setzt CO2 frei und und zerstört Lebensräume für Menschen, Tiere und Pflanzen.

Indonesiens Waldvernichtungsrate zählt zu den höchsten weltweit. 24 Millionen Hektar Regenwald sind laut indonesischem Umweltministerium zwischen 1990 und 2015 zerstört worden – eine Fläche, die fast die Ausdehnung von Großbritannien erreicht. Und es geht weiter: Im Jahr 2022 wurden 208.000 Hektar Wald zerstört, ein Anstieg von 19 % im Vergleich zu 2021. Damit hat Indonesien eine Waldfläche verloren, die größer ist als der Großraum London (157.000 Hektar). Die Palmölplantagen bedecken bereits rund 16 Millionen Hektar und diese riesigen Flächen sollen sich, wenn es nach den Vorstellungen der indonesischen Regierung und den Palmöl-Konzernen geht, noch weiter ausdehnen.

Indonesiens Regenwälder zählen zu den artenreichsten Lebensräumen weltweitt. Einige Tierarten wie Orang-Utan, Java-Nashorn und Sumatra-Tiger sind ausschließlich in dieser Region heimisch. Doch sie stehen auf der Roten Liste der IUCN und sind akut bedroht. Beispielsweise leben nur noch rund 400 Sumatra-Tiger freilebend auf der Insel.

Für das Klima gehen mit den Wäldern wertvolle Kohlenstoffspeicher verloren, besonders wenn es sich um Wälder handelt, die auf uralten, feuchten Torfböden wachsen. Denn Moore bedecken nur 3 Prozent der Landfläche der Welt, speichern aber mehr als 30 Prozent des gesamten Bodenkohlenstoffs. Insbesondere in 2015 wüteten in Indonesien heftige Brände. In wenigen Wochen setzte der Inselstaat mehr CO2 frei als Deutschland in einem Jahr. Nach drei Jahren relativer Ruhe wüteten die Feuer zwischen Januar und September 2019 erneut heftig: 857.000 Hektar, davon 227.000 Hektar Moorland, standen in Flammen. Die Brandrodung ist oft der erste Schritt, um Wälder in landwirtschaftliche Flächen wie Palmölplantagen umzuwandeln. Die indonesische Regierung muss den Feuern besser vorbeugen und sie wirksam bekämpfen sowie die Landrechte der indigenen Gemeinschaften, zum Beispiel in West Papua, besser schützen. Indigene sind die besten Hüter:innen der Wälder und der Artenvielfalt; wo sie leben, ist der Wald üblicherweise intakt. So machen Indigene nur etwa 5 Prozent der Weltbevölkerung aus, bewahren aber 80 Prozent der weltweiten Artenvielfalt.

Indonesiens schwere Waldbrände gefährden auch die Gesundheit vieler Menschen in der Region. Der Rauch verursacht Erkrankungen, 2015 unter anderem der Atemwege bei Hunderttausenden von Menschen in der gesamten Region und laut einer Studie wahrscheinlich über 100.000 vorzeitige Todesfälle.

Palmölanbau verschärft soziale Probleme

Die Gier nach Palmöl zementiert zudem die soziale Ungerechtigkeit, etwa in Indonesien und Malaysia. Obwohl viele Menschen im Ölpalmenanbau arbeiten, profitieren vor allem große Konzerne.

Die Arbeitsbedingungen sind häufig schlecht. Immer wieder kommt es zu Kinderarbeit und Menschenrechtsverletzungen. Die lokalen Flussfischer:innen klagen außerdem über schlechtere Fänge und machen den Pestizideinsatz auf den Plantagen dafür verantwortlich.

Die Palmölindustrie macht sich ungeklärte Landrechte zunutze: Häufig beanspruchen Firmen Land für Palmölplantagen, welches nach Auffassung der dort lebenden Menschen Gemeindeland ist. Und immer wieder gibt es Fälle, in denen Unternehmen Indigene und Kleinbäuerinnen und -bauern mit Gewalt vertreiben. Indigene sind auf intakte Wälder angewiesen und leben mit ihnen im Einklang; die radikale Zerstörung ihrer Heimat bedeutet schlichtweg die Vernichtung ihrer Lebensgrundlagen.

Bisher stehen Arbeiter:innen und Indigene häufig auf verschiedenen Seiten, obwohl beide Gruppen unter den Nachteilen des industriellen Ölpalmen-Anbaus leiden. Da Landnahme für Anbauflächen und die Umweltzerstörung besonders die Existenz Indigener und lokaler Gemeinschaften gefährden, stellen sich diese häufig gegen die Palmölkonzerne. Arbeiter:innen sind in erster Linie von prekären Arbeitsbedingungen betroffen, verteidigen jedoch häufig die Konzerne, weil diese dennoch ihre Existenzgrundlage sichern. Die aktuelle Debatte um eine “Just Transition” (fairer Wandel) versucht, die Idee eines gleichzeitig sozialen sowie umweltschonenden Ölpalmen-Anbaus auszugestalten. Ein mögliches Konzept sieht dazu eine vielfältige und verteilte Landschaft kleiner und unabhängiger Ölpalm-Betriebe vor, welche die Umwelt schonen und lokalen Gemeinschaften zugleich den unabhängigen Anbau von Lebensmitteln für den Eigenbedarf ermöglichen. Diese Form der Bewirtschaftung erübrigt die Waldzerstörung für riesige Anbauflächen und könnte mehr und faire Arbeitsplätze schaffen.

Deutschlands Verantwortung: Palmöl aus Regenwaldzerstörung im Supermarkt

Weltweit steigt die Produktion von Palmöl kontinuierlich an, im Erntejahr 2022/23 waren es 79,16 Millionen Tonnen. Einer der größten Importeure von Palmöl ist die EU, wobei in Deutschland der Verbrauch von Palm- und Palmkernöl von 2013 bis 2019 um rund 6,6 Prozent gesunken ist.

Seit Dezember 2014 gibt es eine Kennzeichnungspflicht für Inhaltsstoffe von Lebensmitteln. Daher ist mittlerweile auch ersichtlich, welche Lebensmittel Palmfett enthalten. Dies gilt jedoch nicht für andere Produkte, wie Kosmetik.

Palmöl-Zertifikate ohne Erfolg

Lange gab es keine ausreichenden Gesetze gegen die Waldzerstörung für Palmöl. Seit Mai 2011 besteht zwar ein Moratorium in Indonesien, das die Urwaldzerstörung verbietet. Doch es hält nicht, was es verspricht. Greenpeace-Analysen identifizierten mehr als eine Million Hektar verbrannte Flächen zwischen 2015 und 2018 in Gebieten, die durch das Moratorium geschützt sein sollten. Hinzu kommt, dass inzwischen weniger Gebiete unter Schutz stehen, als zu Beginn. Echter Regenwaldschutz geht anders.

Deswegen ist es ein großer Erfolg, dass im Mai 2023 eine EU-Verordnung beschlossen wurde, die sicherstellen soll, dass ab Ende dieses Jahres keine Produkte mehr in der EU verkauft werden, die zu Lasten von Wäldern produziert wurden. Dabei gilt die Verordnung für Produkte, die besonders häufig mit Waldzerstörung in Verbindung stehen, wie z.B. Palmöl, Soja und Rindfleisch.

Eine gesetzliche Regelung war auch dringend notwendig, denn freiwillige Selbstverpflichtungen der Industrie greifen zu kurz und kommen zu selten im Wald und bei den Menschen an. So sind selbst Firmen, die sich der Nachhaltigkeit verpflichtet haben, nachweislich an Waldzerstörung und Trockenlegung von Torfmooren beteiligt. Dies betrifft auch Firmen, die durch ihre RSPO-Zertifizierung (Roundtable on Sustainable Palm Oil) als nachhaltig gelten. Allerdings sind die Kriterien für Nachhaltigkeit trotz Nachbesserungen in den letzten Jahren weiterhin zu schwach und nicht alle Akteuren halten sie ein.

Ein Report von Greenpeace Indonesien zeigt, dass sich 2019 über 283.000 Hektar der Plantagen von RSPO-zertifizierten Unternehmen in geschützten Waldgebieten befanden. Ein anderes Zertifikat, ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), weist ähnliche Schwachstellen auf. Zehn Prozent der ISPO-zertifizierten Palmölkonzerne betreiben Plantagen in geschützten Gebieten.

Palmöl? Nur aus vertretbarem Anbau!

Die Verantwortung für die Waldzerstörung für Palmöl liegt nicht nur bei den Regierungen der Produktionsländer, sondern alle können und müssen etwas für den Regenwaldschutz tun. Besonders der Konsum in Industriestaaten verschärft das Problem der Klimakrise und das Massenartensterben.

Wichtig dabei zu wissen: Palmöl ist vielfältig einsetzbar und die Ölpalme hat eine hohe Ertragskraft. Greenpeace zweifelt deshalb nicht grundsätzlich die Produktion und Verwendung von Palmöl an. Es wäre keine gute Alternative, diesen Rohstoff einfach durch andere Pflanzenöle, zum Beispiel aus Raps oder Sonnenblumen, zu ersetzen.

Aber wir brauchen ein Umdenken beim Anbau von Ölpalmen. Weg von riesigen Monokulturen mit massivem Pestizideinsatz und ausbeuterischen Arbeitsbedingungen hin zu einem Anbau, der fair mit Menschen umgeht und Rücksicht auf die Natur nimmt.

Mehr über Palmöl erfahren:

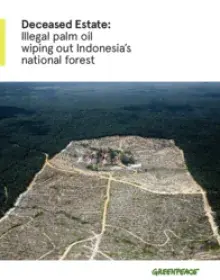

Report über Waldzerstörung durch Palmölplantagen in Indonesien

Anzahl Seiten: 82

Dateigröße: 32.35 MB

Herunterladen

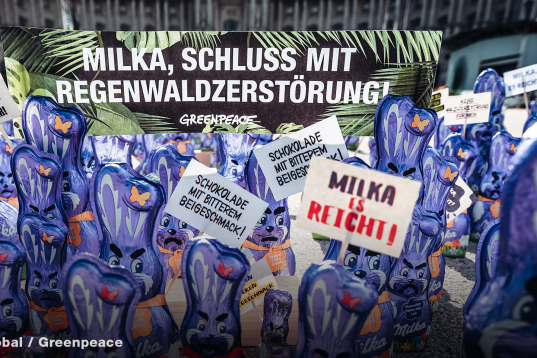

Report: Milka: Süße Versprechen, bittere Realität

Anzahl Seiten: 28

Dateigröße: 12.41 MB

Herunterladen

How Unilever and other global brands continue to fuel Indonesia’s fires

Anzahl Seiten: 77

Dateigröße: 10.33 MB

Herunterladen