Morsleben – das bröckelnde Endlager

- Ein Artikel von Sigrid Totz

- Hintergrund

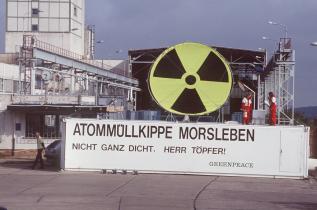

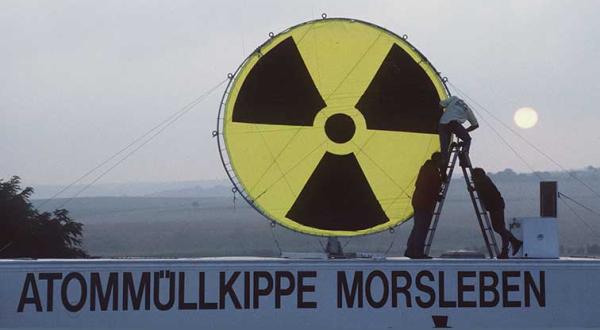

Das ehemalige DDR-Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle in Morsleben ist die ostdeutsche Schwester der nur wenige Kilometer entfernten Schachtanlage Asse II. Wie in Niedersachsen war auch in Sachsen-Anhalt seit Jahrzehnten bekannt, dass Wasser in das Bergwerk eindringen kann. Trotzdem wurde auch nach der Wiedervereinigung weiter in großem Stil Atommüll nach Morsleben gebracht. Erst eine Klage, die Greenpeace wesentlich unterstützte, stoppte 1998 dauerhaft die Einlagerungen.

Der Fall Morsleben ist, wie der Fall Asse, ein Lehrstück. Deutsche Politiker in Ost und West stellten die Interessen der Atomwirtschaft stets über das in ihrem Amtseid geleistete Versprechen, dem Wohle des Volkes zu dienen und Schaden von ihm abzuwenden . In beiden Fällen war ein Desaster absehbar und wurde trotzdem in Kauf genommen.

Morsleben ist schon rund 60 Jahre Bergbaustandort, bevor es 1970 zum Atomendlager auserkoren wird. Der Salzstock ist vom Kali- und Steinsalzabbau durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Bereits 1969 hatten DDR-Wissenschaftler deshalb Zweifel an der Sicherheit des alten Bergwerks geäußert: Die Grube sei trotz gegenwärtig geringer Zuflüsse einer großen hydrologischen Gefährdung ausgesetzt. Bei der Überflutung des Grubengebäudes könne es durch Auflösung der Stützpfeiler zum Einsturz kommen.

Trotzdem erwerben 1970 die DDR-Atomkraftwerksbetreiber die Salzgrube. Ein Jahr darauf wird das „Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben“ (ERAM) im Schacht Bartensleben in Betrieb genommen – „versuchsweise“. 500 Kubikmeter Atommüll werden eingelagert, ohne dass überhaupt mit dem Ausbau zum Endlager begonnen wurde. Im selben Jahr stellen Gutachter fest: Der zentrale Teil der Grube Bartensleben lässt wahrscheinlich keine ausreichende Standsicherheit erwarten. Auch in den Folgejahren melden die Experten immer wieder ihre Zweifel an. Doch wie beim Salzstock Asse II in Westdeutschland werden auch im Osten alle Bedenken beiseite gewischt. 1981 nimmt ERAM offiziell den Betrieb auf, zunächst befristet für fünf Jahre. Eine Genehmigung für den Dauerbetrieb lag nicht vor. Die kommt erst im April 1986 und gilt für schwach und mittel radioaktive Abfälle. Bis 1991 werden insgesamt 14.430 Kubikmeter strahlende Abfälle eingelagert.

Die DDR verschwindet – Morsleben bleibt

Nach der Wiedervereinigung übernimmt die Bundesregierung das Atommüllendlager. Nur für kurze Zeit wird Morsleben geschlossen. Dann sorgt die Bundesregierung dafür, dass wieder eingelagert wird - obwohl die geologischen Probleme bekannt sind. Aber für das einzige westdeutsche „Versuchsendlager“ für schwach und mittel radioaktiven Müll, die Schachtanlage Asse II, liefen die Einlagerungsgenehmigungen bereits Ende 1978 aus. Die deutsche Atomindustrie steht ohne Entsorgungsmöglichkeit da. Morsleben wird kurzerhand zum „Bundesendlager“.

1995 beantragen Greenpeace und Anwohner der Atommüllkippe den Widerruf - aus gutem Grund. Die Geologen Detlef Appel und Jürgen Kreusch sind 1993/94 zu dem Ergebnis gekommen: Der schlimmstmögliche Ereignisablauf beim Absaufen der Gruben führt zum Zusammenbruch des gesamten Grubengebäudes und der Freisetzung des radioaktiven Inventars in die Umwelt. Selbst die neue Betreiberin, die Deutsche Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern (DBE), schließt ein Versagen der Stützen nicht aus.

Trotzdem stellt die damalige Umweltministerin Angela Merkel (CDU) dem Atommülllager Morsleben 1997 einen Blankosicherheitsnachweis aus: Die Standsicherheit des Endlagers und der betroffenen Versturzkammern, aber auch der Hohlräume darüber und darunter, sei für die nächsten Jahrzehnte gegeben. Merkel erweitert - ohne Langzeitsicherheitsnachweis und ohne Planfeststellungsverfahren - die Einlagerung in Morsleben auf das Ostfeld, da das Westfeld voll ist.

1998 verlängert sie die Betriebsgenehmigung um weitere fünf Jahre bis zum 30. Juni 2005. Kurz darauf entscheidet das Oberverwaltungsgericht in Magdeburg über eine Klage von BUND, der Bürgerinitiative Morsleben und Greenpeace: Es stoppt die weitere Einlagerung in Morsleben. Nicht aus Sorge um die Menschen oder die Umwelt - aus rein formalen Gründen. Der Betrieb verstieß in zwei Punkten gegen die alte DDR-Genehmigung.

Die zu diesem Zeitpunkt eingelagerte Müllmenge hat ein Volumen von rund 37.000 Kubikmetern feste Abfälle plus rund 7000 umschlossene Strahlenquellen. Sechzig Prozent davon stammen aus der Zeit nach der Wiedervereinigung.

Merkels atomare Altlast

Im Zentralteil stürzt im Jahr 2001 ein rund 5000 Tonnen schwerer Gesteinsbrocken von der Grubendecke, 2009 folgen kleinere Abbrüche, weitere drohen. Mit Millionenaufwand aus Steuergeldern verfüllt das Bundesamt für Strahlenschutz die Grube teilweise mit Salzbeton. Das Bergwerk wird derzeit im Offenhaltungsbetrieb geführt. Das für die Stilllegung notwendige Genehmigungsverfahren läuft parallel – die Genehmigung wurde noch nicht erteilt. Zentraler Punkt des Genehmigungsverfahrens ist der Nachweis der Langzeitsicherheit. 2017 übernahm die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) die Betreiberverantwortung und wurde somit auch Antragstellerin im Genehmigungsverfahren der Stilllegung. Eine Einreichung einer überarbeiteten Stilllegungsplanung ist für 2026 geplant. Frühestens ab 2028 kann es dann zu einem Planfeststellungsbeschluss kommen. Bis dahin muss die Betreibergesellschaft das Bergwerk in einen Offenhaltungsbetrieb überführen und das Endlager stilllegungsfähig halten

Die dann geplante Verfüllung und Ummantelung soll 15 bis 20 Jahre dauern, die Kosten der Schließung von Morsleben werden in die Milliarden gehen. Morsleben soll damit soweit gesichert werden, dass in absehbarer Zeit keine Radioaktivität in die Umwelt austreten kann.

Greenpeace und andere Umweltschutzorganisationen kritisieren allerdings diverse Schwachstellen des Stilllegungsplans. Weder ist Morsleben als Endlager geeignet. Noch ist genau klar, was an Atommüll dort eingelagert wurde. Die von der damaligen Umweltministerin Angela Merkel und ihrem Leiter der Abteilung Reaktorsicherheit Gerald Hennenhöfer vorangetriebene illegale Einlagerung von radioaktiven Abfällen darf über einen Stilllegungsplan nicht nachträglich legitimiert werden. Die Abfälle müssen herausgeholt und sicher endgelagert werden. Besonders problematisch gestalten sich die Teile des Atommülls, die ursprünglich nur zwischengelagert werden sollten.

Erstveröffentlichung: 30.November 2012

.