Das Kyoto-Potokoll

- Hintergrund

Mit dem Kyoto-Protokoll haben sich die Unterzeichner-Staaten (1) verbindlich auf eine Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen um 5,2 Prozent bis 2012 im Vergleich zu 1990 geeinigt. Obwohl dieses Ziel nicht besonders ehrgeizig ist, wird es von den meisten Staaten nicht sehr nachdrücklich verfolgt. Es zeichnet sich frühzeitig ab, dass viele Staaten die zugesagte Verringerung ihrer Treibhausgas-Emissionen bis 2012 nicht erreichen werden.

Deutschland hat sich auf eine Reduktion von 21 Prozent der Treibhausgas-Emissionen bis 2012 verpflichtet.(2)

Das Kyoto-Protokoll schreibt den teilnehmenden Staaten nicht vor, wie sie die Verringerung ihrer klimaschädlichen Gase vornehmen. Sie können die Emissionen direkt durch Gesetze oder andere Maßnahmen im eigenen Land verringern, sie können aber auch bestimmte flexible Mechanismen nutzen, die das Klima-Abkommen vorsieht. Ein großes Problem ist es, dass das Kyoto-Protokoll keine Sanktionsmechanismen vorsieht für Staaten, die ihre Klimaschutz-Verpflichtungen nicht erfüllen.

Die flexiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls

Das Klimaschutz-Abkommen von Kyoto sieht mehrere flexible Mechanismen vor, mit dem die Unterzeichnerstaaten ihre Reduktionsziele erreichen können. Diese Mechanismen können freiwillig angewendet werden und sollen es den Staaten erleichtern, weniger Treibhausgase auszustoßen. Die flexiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls sind der Internationale Emissionshandel (nicht zu verwechseln mit dem Europäischen Emissionshandel, der als Testphase 2005 begonnen wurde, s.u.), gemeinsame Klimaschutzprojekte zwischen Industrieländern ("Joint Implementation", JI) und gemeinsame Klimaschutzprojekte zwischen Industrie- und Entwicklungsländern („Clean Development Mechanism“, CDM). Die drei Mechanismen dürfen nur ergänzend genutzt werden unter der Bedingung, dass mindestens 50 Prozent der Reduktionen zu Hause erbracht werden.

Joint Implementation: Klimaschutzprojekte zwischen Industrieländern

Ein besonderer Fall des Emissionshandels ist das so genannte Joint Implementation. Hier versuchen zwei Industrieländer in einem gemeinsamen Projekt, Emissionen in einem der beiden Länder zu reduzieren, wobei die Emissionsminderung dann dem anderen Land gutgeschrieben wird. Zum Beispiel könnte ein niederländisches Energieunternehmen in Polen ein Kraftwerk verbessern, so dass dort weniger Treibhausgase emittiert werden. Das holländische Unternehmen dürfte diese Emissionsrechte dann nutzen, um zu Hause - wo vergleichbare Einsparungen meist teurer wären - die Emissionen nicht reduzieren zu müssen.

Clean Development Mechanism: Klimaschutzprojekte zwischen Industrie- und Entwicklungsländern

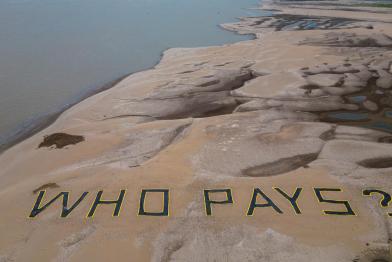

Von Clean Development Mechanism (CDM) spricht man, wenn ein Industrieland Maßnahmen zur CO2-Reduktion in einem Entwicklungsland durchführt. Dabei werden die im Entwicklungsland eingesparten Emissionen teilweise dem finanzierenden Industrieland gutgeschrieben. CDM-Mechanismen können die Einführung modernerer umweltfreundlicher Technologien in Entwicklungsländern beschleunigen. Doch die Gefahr besteht, dass Industrieländer diese Hilfsprojekte benutzen, um schnell und kostengünstig Emissionsguthaben in den Entwicklungsländern zu sammeln und auf diesem Wege im eigenen Land Klimaschutzmaßnahmen zu umgehen. Dies würde bedeuten, dass die Absicht des Kyoto-Protokolls nicht erfüllt wird: Die Verpflichtung der Industrieländer, ihre Emissionen von Treibhausgasen zu reduzieren, würde ersetzt durch einen Ablasshandel mit Emissionsrechten in Entwicklungsländern. Zur Erinnerung: Zwei Drittel der weltweiten Treibhausgas-Emissionen gehen auf das Konto der reichen Industrieländer, und in den kommenden Jahrzehnten muss der Ausstoß der Treibhausgase um mindestens 80 Prozent reduziert werden.

Internationaler Emissionshandel

Der Internationale Emissionshandel erlaubt ab 2008 den Transfer von Emissionsrechten zwischen den Unterzeichnerstaaten des Kyoto-Protokolls. Überschüssige Emissionsrechte, die verkauft werden können, entstehen im Idealfall durch Effizienzmaßnahmen und dem Umstieg auf nachhaltige, CO2-freie, Erneuerbare Energien. Sie können aber auch durch Wirtschaftszusammenbrüche – wie zum Beispiel in Russland – entstanden sein. Dort sind die CO2-Emissionen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion um 38 Prozent gesunken. Im Kyoto-Protokoll wurde Russland für den Zeitraum 2008 bis 2012 aber die gleiche Menge Emissionen wie 1990 zugestanden. Ein Großteil der überschüssigen Verschmutzungsrechte von mehr als 800 Mio. Tonnen Kohlendioxid wird von der russischen Wirtschaft momentan nicht in Anspruch genommen und könnte auf dem internationalen Zertifikatemarkt angeboten werden. Bedarf gibt es zur Genüge. Sowohl Japan als auch Europa kämen als Käufer in Frage.

Der Wald als Klimaretter?

Wälder werden wegen ihrer Fähigkeit, Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufzunehmen und zu binden, auch als CO2-Senken bezeichnet. Das Kyoto-Protokoll erlaubt Ländern, die aufforsten, die Menge des nach 1990 in ihren Wäldern gebundenen Kohlendioxids als Emissionsreduktion anrechnen zu lassen.

Es ist jedoch problematisch, Aufforstungsprojekte für den Klimaschutz zu verbuchen. Es ist unklar, wieviel CO2 Wälder überhaupt speichern können. Wälder sind außerdem keine Dauerspeicher für Kohlendioxid: Durch die weltweit zunehmenden Waldbrände werden zum Beispiel in kürzester Zeit große Mengen CO2 freigesetzt. In Amazonien, Indonesien oder Ost-Sibirien etwa verschwinden dadurch Jahr für Jahr enorme Waldflächen. Außerdem besteht die Gefahr, dass Länder große Flächen ihres Urwaldes abholzen und anschließend mit schnellwachsendem Produktionswald bepflanzen, um die entsprechenden Emissionsrechte zu kassieren. Dem Klimaschutz bringt das nichts, und ein großer Verlust an biologischer Vielfalt ist die Folge.

Aufforstungen sollten als Klimaschutzprojekte völlig ausgeschlossen bleiben, solange keine solide wissenschaftliche Basis dafür gegeben ist. Plantagen, die Urwald oder andere alte Wälder ersetzen, dürfen nach Ansicht von Greenpeace nicht als Klimaschutz-Maßnahmen angerechnet werden. Wenig diskutiert wurde bislang der Erhalt von Urwäldern, der durchaus als Klimaschutzmaßnahme in Betracht gezogen werden könnte.

Klimaverpflichtungen auf dem Prüfstand

Schon im Januar 1998, direkt nach den Verhandlungen in Kyoto, gab es erste Reaktionen von Wissenschaftlern, die darauf hinwiesen, dass das Kyoto-Protokoll als Schutzmaßnahme gegen den gefährlichen Klimawandels bei weitem nicht ausreichen würde. Eine dieser Reaktionen kam ausgerechnet vom ehemaligen Vorsitzenden des renommierten UN-Klimagremiums IPCC. Viele Wissenschaftler sind sich einig, dass Maßnahmen notwendig sind, die viel weiter gehen als die Vereinbarungen von Kyoto.

Fußnoten

(2) Bundesumweltministerium: Treibhausgasausstoß im Jahr 2012