Wenn die Klimakrise zur Flucht zwingt und Konflikte verschärft

Die unterschätzte Katastrophe

Klimawandel und Umweltzerstörung sind schon heute oft ein Auslöser für Flucht und Abwanderung. Das Problem klein reden hilft nicht. Es ist Zeit, zu handeln!

- mitwirkende Expert:innen Fawad Durrani

- Hintergrund

Es ist ein Fakt: Auch der Klimawandel vertreibt weltweit mehr und mehr Menschen. Zwar ist er meist nicht der alleinige Auslöser dafür, dass Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Doch wirkt er als Risikoverstärker in den Ländern, in denen die Situation eh schon angespannt ist. Denn der Klimawandel verknappt Ressourcen und verschärft das Risiko für Gewaltkonflikte wie Bürgerkriege, Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Gruppen und gewaltsame Proteste. Er verstärkt Faktoren wie Armut, wirtschaftliche Krisen und instabile Institutionen.

Menschen, die in Gebieten leben, die von gewalttätigen Konflikten betroffen sind und gleichzeitig den Auswirkungen des Klimawandels ausgesetzt sind, sind besonders gefährdet. Sowohl der IPCC-Bericht als auch das Pariser Klimaabkommen bestätigen, dass die Klimakrise ein wesentlicher Faktor für globale Migration ist.

Auch in Europa verlieren Menschen infolge der Klimakrise ihre Heimat: Der Schutz vor Klimarisiken ist vielerorts unzureichend. So wurden etwa bei den Sturzfluten in Valencia im Jahr 2024 Warnungen zu spät ausgegeben – obwohl funktionierende Frühwarnsysteme vorhanden waren. Fehlender Hochwasserschutz und die weitgehende Versiegelung ehemaliger Überflutungsflächen verschärften die Folgen zusätzlich. Ein weiteres Beispiel ist Süddeutschland: Dort kam es im Juni 2024 nach Starkniederschlägen zu großflächigen Überschwemmungen – begünstigt durch fehlende Rückhaltebecken, versiegelte Böden und unzureichenden Hochwasserschutz. Beide Fälle stehen exemplarisch für ein systemisches Problem: Vielerorts fehlen Investitionen in präventive Schutzmaßnahmen und Frühwarnsystemen.

2024 war das weltweit wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Europa erwärmt sich dabei etwa doppelt so schnell wie der globale Durchschnitt – auch Deutschland erlebte 2024 das bislang heißeste Jahr. Diese Tatsache muss mehr als bisher beachtet werden. Denn die Zeit drängt. Wir können es uns nicht länger leisten, die Katastrophen zu unterschätzen, die sich überall auf der Welt abspielen.

Klimawandel verschärft Konflikte

Die Studie „Klimawandel, Migration und Konflikt“ der Universität Hamburg und der Gesellschaft für Umwelt- und Entwicklungsforschung im Auftrag von Greenpeace (2025) zeigt: Die Klimakrise ist zunehmend auch eine soziale und sicherheitspolitische Bedrohung. Die Studie analysiert wissenschaftliche Daten und politische Entwicklungen weltweit. Das Ergebnis ist alarmierend: Wetterextreme und schleichende Umweltveränderungen treffen vielerorts auf bestehende soziale Ungleichheiten. Das führt in immer mehr Regionen zu Hunger, Vertreibung und wachsender Gewalt. Die wichtigsten Erkenntnisse der Studie im Überblick:

Klimakrise als Konflikttreiber: Überschwemmungen, Hitze und Wasserknappheit verschärfen bestehende Konflikte – besonders in fragilen Staaten wie Subsahara-Afrika, Bangladesch oder Myanmar.In Europa verlieren Menschen durch Extremwetterereignisse wie Sturzfluten in Valencia oder Überschwemmungen in Süddeutschland ihr Zuhause.

Militär verstärkt Umweltzerstörung: Kriege verursachen hohe Emissionen, verschlingen Ressourcen und zerstören Infrastruktur. Je länger militärische Konflikte andauern, desto größer und langfristiger die Umweltschäden – oft über Jahre hinweg spürbar.

Globale Verantwortung: In den USA wurden unter der Trump-Administration wichtige Klimaschutz- und Katastrophenvorsorgemaßnahmen zurückgefahren, während zugleich globale Klimaforschung und -politik erheblichen Schaden nimmt.

Die Studie warnt: Ohne konsequenten Klimaschutz und internationale Solidarität drohen sich humanitäre Krisen weiter zu verschärfen.

Bangladesch – Klimafolgen, Flucht und Widerstandskraft

Bangladesch steht exemplarisch für die Zusammenhänge zwischen Klimakrise, Armut und Vertreibung.

Die Folgen der Klimakrise

- Monsune, Flussüberschwemmungen, Sturmfluten und Hitzewellen werden durch den Klimawandel intensiver und unvorhersehbarer.

- Allein zwischen 2021–2024: 2,4 Millionen katastrophenbedingte Neuvertreibungen pro Jahr.

- Über 150.000 Häuser zerstört, 172.000 Binnenvertriebene noch Ende 2024.

- Ein Drittel des Landes liegt unter dem Gezeitenhub, jährlich werden rund 20 % des Landes überflutet.

- Meeresspiegelanstieg bedroht Küstenzonen und Mangrovenwälder, die bislang als natürlicher Schutz fungieren.

- Ernteausfälle und Landverlust führen zu steigender Armut und Migration.

Migration als Überlebensstrategie

- Migration innerhalb des Landes ist vielgestaltig: saisonal, dauerhaft, durch Naturkatastrophen oder aus wirtschaftlicher Not.

- Städtische Zentren wie Dhaka ziehen viele Menschen an – häufig als letzter Ausweg.

- In einem Langzeitprojekt gaben Betroffene an, trotz Verlusten so lange wie möglich am Heimatort bleiben zu wollen.

Internationale Verantwortung und globale Solidarität

- Bangladesch beherbergt 1,3 Millionen Rohingya aus Myanmar – im größten Flüchtlingslager der Welt.

- Trotz begrenzter Ressourcen: Investitionen in Katastrophenschutz und Frühwarnsysteme mit Unterstützung von NGOs zeigen Wirkung.

- Bangladesch steht vor enormen Herausforderungen – und zeigt dennoch gesellschaftliche und politische Bewegung:

Regierungswechsel 2024, neue Perspektiven für junge Menschen und Aufruf an die internationale Gemeinschaft, zu investieren.

Weltflüchtlingstag: 108 Millionen Menschen weltweit vertrieben

Der Weltflüchtlingstag erinnert an Millionen von Menschen, die aufgrund von Konflikten, Kriegen und anderen Krisen gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen. Die Zahlen sind alarmierend:

Die Zahl der Vertriebenen ist in den letzten zehn Jahren stark angestiegen. Schätzungen des UNHCR zufolge, waren Ende 2024 123,2 Millionen Menschen durch Konflikte und Gewalt vertrieben. Die Gesamtzahl der Binnenvertriebenen, also die Summe der Neuvertreibungen und der Menschen, für die nach mehrjähriger Vertreibung noch keine dauerhafte Lösung gefunden worden ist, schätzt das Internal Displacement Monitoring Center auf 83,4 Millionen Menschen. Die Zahl der geschätzten Binnenvertriebenen hat sich zu vor zehn Jahren verdoppelt. Die Eskalation von Krieg und Gewalt und der fortschreitende Klimawandel tragen zur dramatisch hohen Zahl an Binnenvertriebenen bei. Hinzu kommt, dass nicht genug getan wird, damit betroffene Menschen dauerhafte Lösungen finden können.

Zahl der Klimaflüchtenden steigt

Plötzlich eintretende Natur- und Wetterkatastrophen vertreiben oft ganze Bevölkerungsgruppen. Die Menschen bleiben meist im Land, oft sogar in der Nähe ihrer einstigen Heimat. Der größte Teil kehrt bald wieder zurück, sofern es möglich ist, und engagiert sich beim Wiederaufbau. Der allerdings kostet Geld. Wenn der Staat dabei nicht hilft, setzt das oft einen Teufelskreis in Gang: Gerade in Entwicklungsländern führt jede Katastrophe meist zur weiteren Verarmung. Und die Fähigkeit, sich vorbeugend auf die nächste Flut oder Dürre vorzubereiten, nimmt immer weiter ab.

Nur ein Bruchteil der Menschen, die weltweit vertrieben sind, verlassen das eigene Land oder machen sich gar auf den Weg nach Europa. Oft waren sie zuvor jahrelang im eigenen Land entwurzelt: durch Naturkatastrophen oder Gewalt und Krieg oder durch beides. Erst wenn dort die Unterstützung fehlt und Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung zu groß werden, begeben sich diese Menschen auf die gefährliche Flucht in andere Länder.

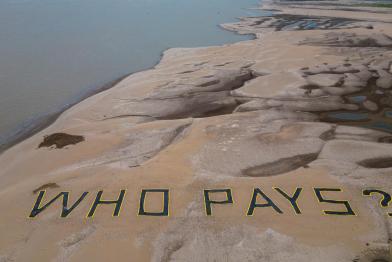

„Die Industrieländer haben die Klimakrise hauptsächlich historisch verursacht. Sie sollten nun auch die Betroffenen unterstützen. Es braucht einen internationalen rechtlichen Rahmen für Menschen, die deshalb ihr Land verlassen müssen.“

Wer sein Land verlassen muss, braucht rechtlichen Schutz

Sowohl der IPCC-Bericht als auch das Pariser Klimaabkommen bestätigen, dass die Klimakrise ein wesentlicher Faktor für globale Migration ist. Es fehlt aber bisher eine rechtliche Anerkennung des Klimawandels als Fluchtgrund. Jeder Staat entscheidet autonom, wem er Schutz gewährt. Bund und Länder nehmen über humanitäre Programme Menschen aus Bürgerkriegsgebieten auf. Dabei sollten auch Menschen berücksichtigt werden, deren Lebensgrundlage durch Klimakrise und Naturkatastrophen zerstört wurde.

Weil hauptsächlich Länder des Globalen Nordens die Ursachen für diese Flucht geschaffen haben, tragen sie die Verantwortung, einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, der es den Betroffenen ermöglicht, anderswo ein neues Leben aufzubauen.

Das Problem der Vertreibung durch Klimawandel muss endlich ernst genommen werden. Das heißt zum Einen, dass diese Menschen einen – wie auch immer gearteten – Status erhalten müssen: Einen, der ihnen Rechte einräumt, wenn sie ihr eigenes Land verlassen müssen, und der ihnen international Schutz gewährt. Zum Zweiten müssen die gefährdetsten und verwundbarsten Länder dieser Erde von den reichen Industrienationen (die immerhin den Klimawandel verursacht haben) finanziell bei der Anpassung an den Klimawandel unterstützt werden. Und natürlich muss zum Dritten die Menschheit und die Staatengemeinschaft alles in ihrer Macht Stehende dafür tun, den Ausstoß der Klimagase zu reduzieren und die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Klimawandel, Migration und Konflikt

Anzahl Seiten: 75

Dateigröße: 3.06 MB

Herunterladen

Climate Change, Migration and Conflict

Anzahl Seiten: 72

Dateigröße: 2.99 MB

Herunterladen

Greenpeace-Studie: Klimaflüchtlinge - die verleugnete Katastrophe

Anzahl Seiten: 40

Dateigröße: 1.32 MB

Herunterladen